Queso y dulce, el postre nacional

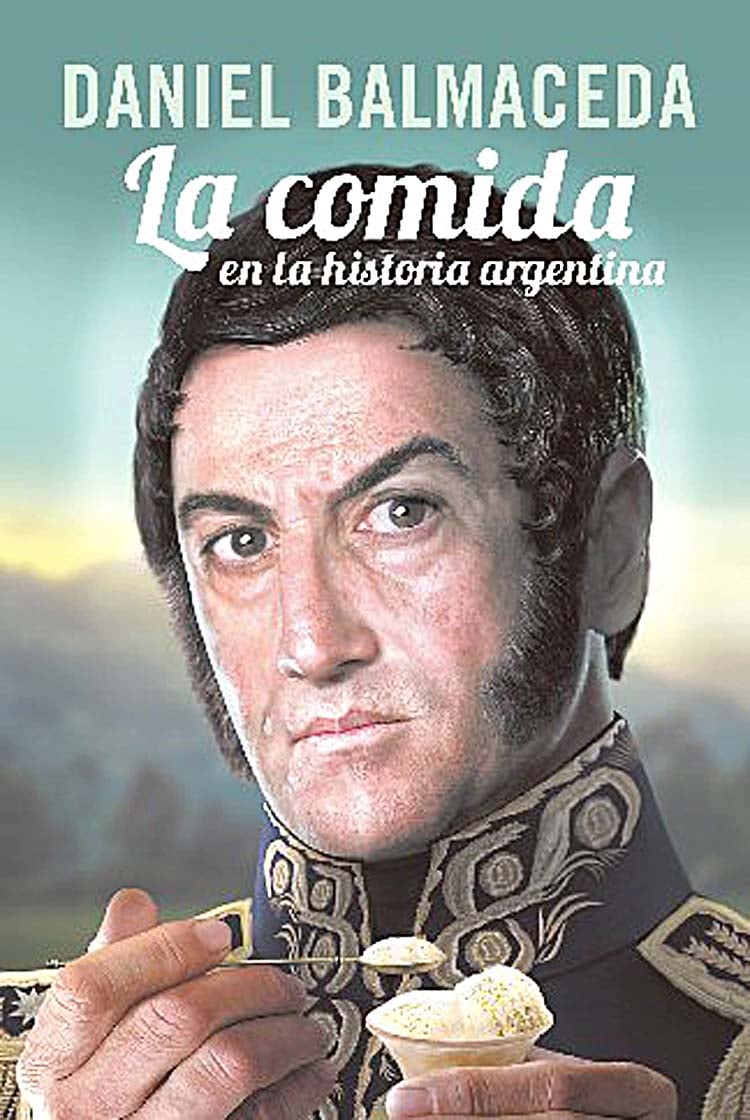

"La comida en la historia argentina" es el título del nuevo libro de Daniel Balmaceda, donde se revisan mitos y leyendas en torno al origen de gran variedad de elementos. Uno de los capítulos está dedicado al queso y dulce.

Esta es la historia de un vasco que decidió aventurarse en la ruta del Río de la Plata, cuando pocos elegían ese destino. Es verdad que el escenario no era el mejor. Montevideo y Buenos Aires se sacudían en la impiadosa guerra civil que enfrentaba a blancos y colorados o a unitarios y federales. Pero el viajero, Carlos Noel, tampoco venía del paraíso. Los vascos habían asumido la derrota en su intento independentista de España y muchos partieron en busca de otros horizontes.

Padre de un pequeño llamado Benito y viudo de Micaela de Lecouna, aunque de inmediata reincidencia en el matrimonio, Noel arribó a Montevideo en 1841, junto a su segunda mujer, Victoria Iraola. Gracias a la gestión de los dominicos de Buenos Aires (ubicados en el convento de Belgrano y Defensa) obtuvo un salvoconducto firmado por Juan Manuel de Rosas para pasar a tierra argentina. Cruzó el Río de la Plata en junio de 1842. Embarazada, Victoria se quedó en Uruguay para evitar posibles trastornos en el viaje. Nació Emilia Noel Iraola, mientras su hermano Benito Noel Lecouna, también navegaba desde España para unirse a la familia. En diciembre de 1842, los cuatro celebraron Navidad en Buenos Aires.

Los Noel vivían en Defensa y Europa (hoy Carlos Calvo), en el corazón de San Telmo. Después de pasar cinco años intermediando entre la ciudad y el campo, Noel plantó bandera de un proyecto que venía madurando, como bien lo explican sus biógrafos María Susana Azzi y Ricardo de Titto: en la Confederación Argentina no había confiterías, todo lo que se comerciaba era importado. Es necesario aclarar que originalmente las confiterías eran los negocios que surtían de confituras, es decir, dulces.

Noel se propuso instalar la primera fábrica de dulces y el primer despacho específico de confitería, ya que hasta entonces, la provisión se hacía en las tiendas, que por lo general ofrecían todo tipo de productos, desde ropa hasta cacerolas.

A partir del 9 de septiembre de 1847, en su casa comenzó a venderles confituras a los porteños. Colocó en la puerta un cartel: “El Sol Fábrica de confites- de Carlos Noel”.

El emprendedor vasco tuvo la inmensa fortuna de contar entre sus clientes iniciales a la golosa Manuelita Rosas, 30 años, hija del gobernador y de importante acentuación en el campo protocolar, ya que cumplía funciones de primera dama debido a que su madre había muerto en 1838. Para engalanar las actividades sociales que organizaba, Manuelita mandaba comprar las confituras de Noel. Esto lo llevó a contar, además de buenas ventas, con una promoción de primer nivel.

En 1850 surgió un competidor en la misma ciudad porteña. En las actuales Rivadavia y Rodríguez Peña, a cien metros del terreno donde se construiría el Palacio del Congreso, abrió sus puertas la Confitería del Centro, a partir de 1869, Confitería del Molino (que más tarde se mudaría a la esquina de Callao y Rivadavia). En 1852 sería el turno de la Confitería del Aguila, en Florida, entre las actuales Bartolomé Mitre y Perón.

Cuestión de packaging

Mientras surgían los competidores, el hombre que endulzaba la mesa del Restaurador vendía bocaditos de mazapán, turrones, panales y nidos, yemas y alfeñiques, entre otras delicias. De Titto y Azzi han destacado el hecho de que Noel haya sido el precursor en cuestiones de envoltorio. A diferencia de los tenderos, que entregaban los dulces importados en cucuruchos de papel a veces, el vasco entendió que era más elegante e higiénico que contaran con una cubierta exclusiva. Llegó el final de Rosas en el poder y, ya sin Manuelita entre la clientela selecta, la empresa contaba con la solidez suficiente para seguir creciendo.

Los primeros diez años de El Sol fueron prolíficos. Hasta que 1857 planteó nuevos desafíos. No solo por la llegada de un serio competidor: Pascual Roverano instaló la Confitería del Gas -Suipacha y Federación, hoy Rivadavia-, con la novedad de que contaba con iluminación a gas. Fue un año de grandes cambios en Buenos Aires: llegó el ferrocarril, se inauguró el primer Teatro Colón (en el espacio que hoy ocupa la casa central del Banco Nación, en Plaza de Mayo), se reemplazó la modesta Pirámide de Mayo por la actual, se estableció la red telegráfica y se expropiaron las tierras que habían pertenecido a Rosas. Ese año de grandes cambios, Noel se convenció de que había que incursionar en el mundo del chocolate. Se asoció con Martín Seminario, aumentaron el espacio y el personal y se lanzaron con barritas para taza y los clásicos confites.

Todo hacía presagiar que Noel se subiría al podio de los chocolateros. Sin embargo, es no ocurrió. El socio Seminario murió un par de años después. La viuda resolvió seguir por su cuenta y producir sus propios chocolates.

En 1862 instaló una fábrica en Avellaneda y un negocio en el centro de la Capital, en la actual Pellegrini y Viamonte. Caballero por sobre todas las cosas, Noel abandonó la producción chocolatera para permitir que la viuda y el hijo del socio pudieran abrirse camino. Se concentró en el resto de los dulces, pero no por mucho tiempo.

Al morir en 1865 dejó un sólido capital a sus hijos. Con 25 años, Benito tomó las riendas del negocio y generó dos cambios importantes. Dejó de lado la marca El Sol a cambio de utilizar el apellido de la familia. También sumó un nuevo espacio. Además de la fábrica en San Telmo, compró un terreno en Barracas y lo proveyó con maquinaria moderna.

En esas inversiones estaba embarcado cuando un catalán, Francisco Rumbado, hizo su aparición en el mercado.

En realidad, ya venían trabajando: administraba su fábrica a vapor de confites en México y Tacuarí. Pero hacia 1886 incorporó una novedad: el dulce de membrillo industrial. Lo preparaban en algunas casas quienes dominaban el arte, pero no era un plato habitual porque demandaba muchas horas de cocción. Rumbado no tendría la maquinaria de Noel, pero contaba con este apreciado postre. Advertido de la demanda que generaba el producto, Noel -y también otros competidores- se concentró en el dulce de membrillo.

En la década de 1880 el membrillo se ubicó entre los preferidos de los argentinos. En la del noventa integraba el menú de los restaurantes y fondas del país, en compañía del queso y con el mismo valor del café. Combinar queso con distintos dulces, como el de cayote, ha sido costumbre en el norte del país. Juan Bautista Alberdi era un entusiasta consumidor de queso con dulce, según registros de 1843.

En 1890, cuando al final de la comida se optaba entre café o postre, este último era, por lo general, queso y dulce.

De membrillo. Siempre fue barato. Noel consiguió posicionarse en este rubro, sin abandonar las muy buenas ventas de frutas almibaradas, de caramelos y de pastillas con sabores frutados y mentas que ayudaban a combatir el mal aliento. Pero el membrillo de Noel era imbatible.

En 1910, hubo temporadas en las que la fábrica de San Telmo preparaba cuarenta mil kilos por día. Aun teniendo en cuenta que se trata de una producción estacional, el comercio de este dulce superaba todas las previsiones.

Cuidado de la higiene

Noel supo avanzar sobre un terreno clave: el de la higiene. Pasó a vender el dulce de membrillo en latas de un kilo y acompañó su estrategia con publicidades en las que contrastaba a un almacenero entregando la lata Noel y a otro, cortando una porción y tomándolo con la mano para envolverlo en papel.

Entre 1890 y 1920, el dulce de membrillo con queso fue el campeón de las mesas argentinas (el dulce de batata, de confección más compleja, recién se sumaría en los años veinte).

Jorge Luis Borges era consumidor fanático y constante del membrillo y queso. El segundo puesto en las preferencias de los consumidores lo ocupaban los duraznos en almíbar.

La popularidad del queso y dulce lo llevó a ostentar el título de “postre nacional”. También le decían “Martín Fierro” (nombre aportado por los uruguayos) o “Julieta y Romeo” (los tortolitos en ese orden) además del consabido “vigilante”, en un principio dedicado a esta combinación y luego ampliado al fresco y batata.

Se han generado diversas teorías acerca de este nombre. Una de las más difundidas sostiene que el postre comenzó a servirse en un bar de Palermo que frecuentaban policías de una comisaría cercana. Más allá del anacronismo de pretender que esta combinación se inventó recién en los años veinte, los filólogos sostienen que, en este caso, el término “vigilante” se relaciona con la pobreza. Se trataba de un postre ideal para los vigilantes, debido a su magro sueldo. Pedir un postre vigilante era apuntar a lo más económico el menú.