Jerusalén para Israel y un conflicto sin salida para los palestinos

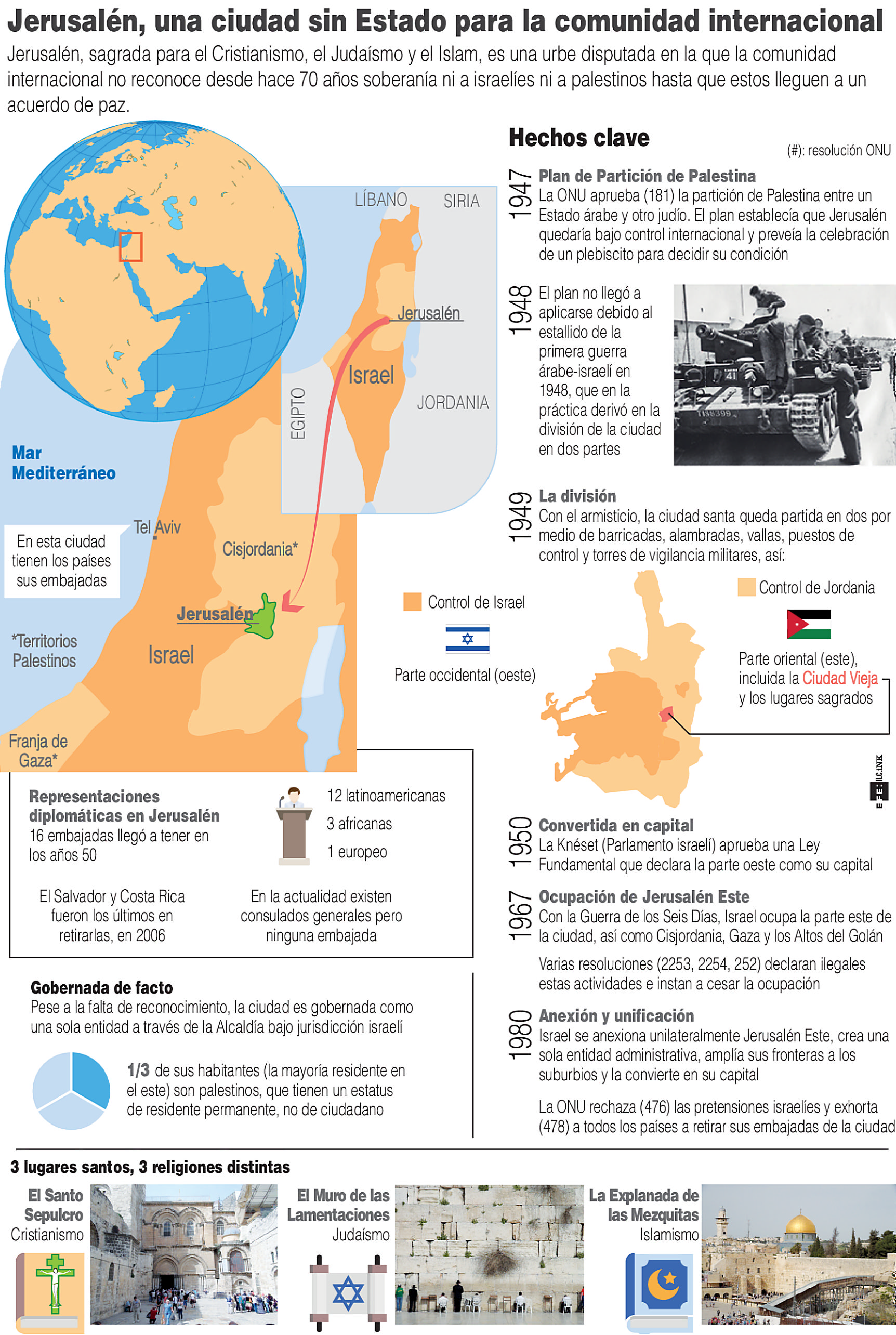

Sagrada para el Cristianismo, el Judaísmo y el Islam, es una urbe disputada en la que la comunidad internacional no reconoce soberanía ni a israelíes ni a palestinos hasta que estos lleguen a un acuerdo de paz.

por María Laura Carpineta

Israel y Palestina no estaban cerca de firmar la paz, ni siquiera habían comenzado a andar ese camino; sin embargo, la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital israelí destruyó cualquier esperanza de un futuro diálogo y puso en jaque a los líderes palestinos que hablan y cooperan con Washington y Tel Aviv.

El miércoles, en su discurso, Trump justificó su decisión casi como una obviedad: la sede de gobierno israelí se encuentra en Jerusalén y cada vez que un líder extranjero viaja se reúne allí con las autoridades de ese país, dijo.

Sin referencias a los reclamos históricos de los palestinos y con una descripción poco creíble de la convivencia en la ciudad, Trump puso fin a una política de Estado de casi 70 años como una forma de dejar de ignorar “la realidad”.

Hace tiempo que la dirigencia palestina denuncia que Israel avanza con una política de hechos consumados sobre los territorios que la comunidad internacional reconoce como ocupados militarmente.

Indiferentes al derecho internacional, sucesivas resoluciones de Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales, y presiones de países aliados, entre ellos Estados Unidos, los gobiernos israelíes cambiaron la realidad construyendo masivas colonias judías, un muro de concreto y demoliendo y apropiándose de viviendas palestinas.

Jerusalén es un ejemplo de esta política.

A fines de los años 40, la ciudad fue dividida y, luego, la parte oriental, la que reclaman los palestinos, fue ocupada y anexada por Israel, sin reconocimiento internacional, a partir de la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967.

Desde entonces, los palestinos de Jerusalén Este se convirtieron en habitantes de segunda, sin ciudadanía, con peores servicios públicos y desamparados frente a la política de colonización de los barrios palestinos que apoya directa e indirectamente el gobierno y que denuncian las principales organizaciones de derechos civiles israelíes.

Hasta ahora, la posición de la Casa Blanca, como la de la mayoría del mundo, había oscilado entre momentos excepcionales de denuncia y presión, y una resignación silenciosa e incansable.

Esta semana, Estados Unidos se convirtió en el primer país que legitimiza explícitamente esta política de colonización sobre Jerusalén este.

Este cambio de política exterior estadounidense no sólo empoderará aún más a los sectores más beligerantes de la dirigencia israelí, sino que tendrá otras dos graves consecuencias para el conflicto.

Por un lado, tanto los líderes palestinos como importantes aliados de Washington coincidieron en que Trump dilapidó cualquier credibilidad que su país podía tener para mediar en el conflicto.

Estados Unidos ocupa sin mucho éxito el rol de mediador entre israelíes y palestinos hace décadas y en más de una ocasión ha demostrado que no es una tercera parte imparcial, sino un aliado incondicional de Israel, según sus propias declaraciones.

Sin embargo, la Casa Blanca también es el único actor internacional con poder suficiente para presionar -si alguna vez un presidente decidiera hacerlo- al Estado israelí.

Por otro lado, la decisión de Trump puso en un lugar mucho más incómodo a los dirigentes moderados palestinos, que ya tienen problemas para defender ante sus bases la esperanza colocada en Washington y la cooperación diaria con Israel, pese a la ocupación militar y los abusos constantes.

Por eso, aun cuando Trump le avisó a varios líderes árabes claves de su decisión para evitar una crisis política, la posibilidad de una explosión de bronca y, eventualmente, de violencia en las calles es imposible de frenar con certeza.

Los líderes palestinos que eligieron la vía del diálogo reclamada durante años por Estados Unidos recibieron el miércoles un golpe que podría ser fatal.

Entonces, ¿por qué este giro estadounidense ahora?

Trump había hecho la promesa durante la campaña presidencial, pero no es el primer mandatario en hacerlo. Muchos en su base electoral, especialmente organizaciones evangelistas, se lo reclamaban, pero no fue una medida popular en Estados Unidos.

Según un sondeo de noviembre pasado de la Universidad de Maryland, un 63% de los estadounidenses se oponía e, inclusive, el rechazo era contundente entre los republicanos. Un 44% rechazaba cambiar la embajada, mientras que sólo un 49% estaba de acuerdo.

Mientras aún existen muchas incógnitas, esta claro que Trump enfrenta un contexto regional diferente al de sus antecesores.

“Hasta ahora Medio Oriente estaba dominado por dos cosas: un petróleo caro -lo que ya no es el caso- y la primacía de la disputa israelí-palestina, lo que le daba a las élites gobernantes una fuerte legitimidad, pese a que eran incompetentes o autoritarias”, explicó hace unas semanas a Télam el especialista y asesor informal de la Presidencia de Francia, Gilles Kepel.

“Hoy la gran línea divisoria es entre sunnitas y chiitas (las dos principales ramas del islam). Aunque la disputa israelí-palestina está presente, ahora por ejemplo Israel está aliado a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (en contra de Irán)”, agregó.

En este nuevo escenario, la oposición de Egipto y Arabia Saudita -dos importantes aliados históricos de Palestina- puede limitarse a unas palabras de indignación y no mucho más.

Pero un reacción política débil en Palestina, y en el mundo islámico, dejará huérfanos de liderazgo político a millones de musulmanes que ven en Jerusalén un símbolo propio irrenunciable.

Ese escenario, sin dudas, beneficia al islamismo radical.

Télam.