Un análisis de la poética de Rafael Felipe Oteriño: memorias en construcción

Un estudio profundo desde sus inicios, hace más de cincuenta años, hasta su último poemario. El recorrido del poeta y su poesía, los cambios y lo inmutable, sus pasiones y el tamiz poético de lo cotidiano.

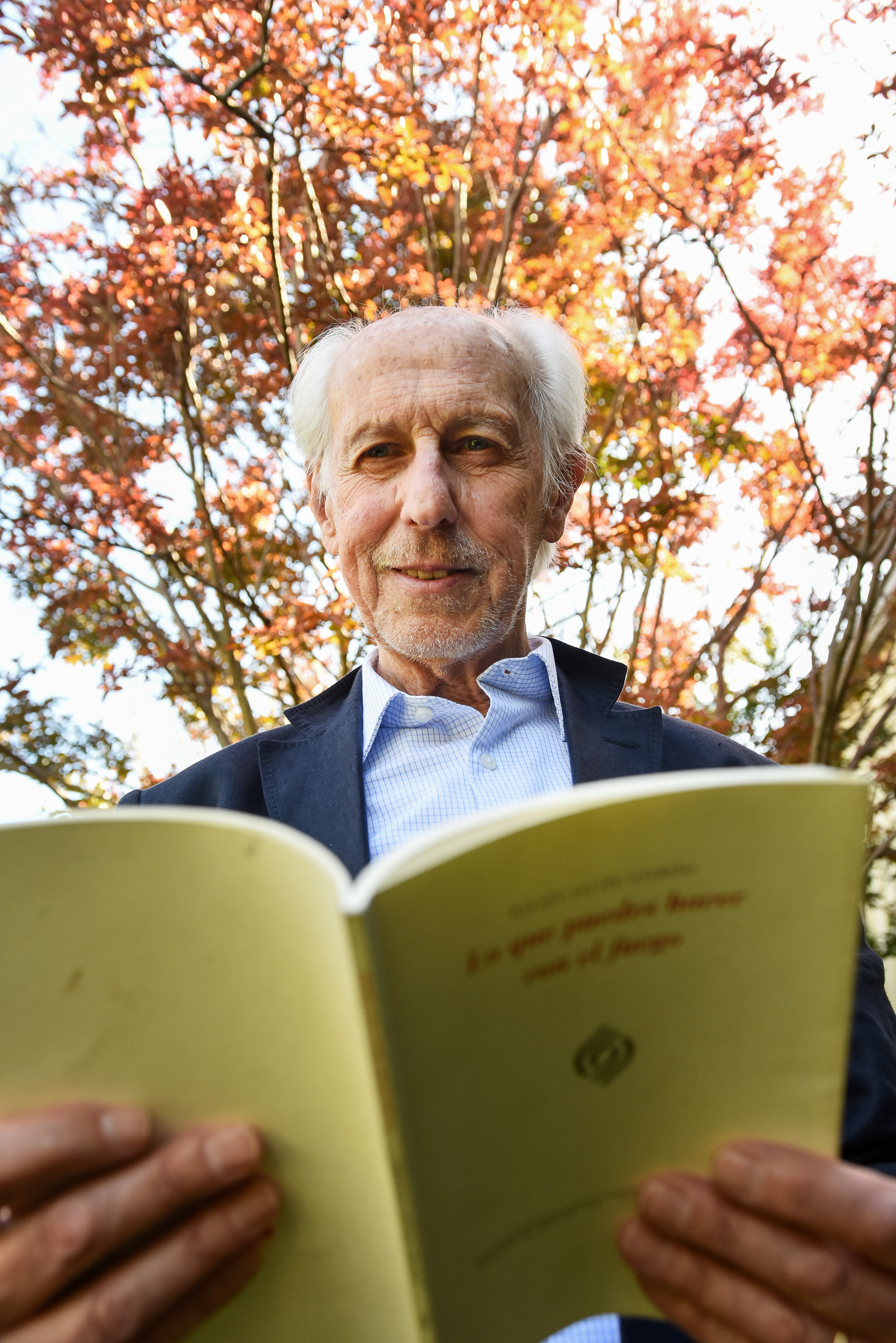

Rafael Felipe Oteriño. / Fotos: Mauricio Arduin.

Por Carlos Aletto

Desde hace décadas, Mar del Plata tiene en Rafael Felipe Oteriño no solo a uno de sus poetas fundamentales, sino también a un intelectual cuya presencia cultural ha sido constante y silenciosamente fecunda. Nacido en La Plata en 1945, pero radicado desde sus treinta años en Mar del Plata, Oteriño se ha convertido en una figura indiscutible del panorama literario de esta ciudad. Su obra, que ahora puede leerse en su Antología personal abarca trece poemarios escritos entre 1966 y 2023: más de medio siglo de producción poética.

Esta cuidadosa edición publicada por Libros del Zorzal nos ofrece una suerte de mapa íntimo de los impulsos poético y estilístico de Oteriño. Es una invitación explícita a recorrer su trayectoria mediante un ejercicio de exégesis reflexiva y, a la vez, un panorama de su geografía poética.

El primer poema, “Altas lluvias”, escrito cuando tenía apenas veinte años, funciona como epígrafe en el umbral mismo de la antología. Estos versos son una suerte de manifiesto poético que anticipa gran parte de su trayectoria: «Quisiera que este viento no terminara nunca / y que nunca nada tuviera fin; / que el amor fuera un río que no cesa, / y yo me internara en él / como los peces que creen nadar en la corriente / y son llevados por el agua…». Esta declaración inicial apunta a una concepción particular de la poesía como resistencia al tiempo, al olvido, a la finitud; pero también alude a la aceptación del devenir, de aquello que escapa al control consciente y racional.

En esta línea, el poeta recupera también la idea de Saint-John Perse según la cual la poesía encarna la “mala conciencia de su época”, como si su mera existencia recordara que hay otras formas posibles de mirar, de decir y de vivir.

Por otra parte, la revisión crítica de sus primeros poemas permite observar claramente la fuerte impronta que ejercieron sobre el joven Oteriño lecturas fundamentales. La poesía española del 27 con autores como Pedro Salinas, Rafael Alberti o Luis Cernuda dejó marcas indelebles en su estilo inicial, al igual que lo hicieron los argentinos de la generación neorromántica del 40, especialmente Ricardo E. Molinari y César Fernández Moreno. En esos primeros años, el poeta reconoce que aún utilizaba “un lenguaje todavía no interiorizado”, casi como si el propia expresión poética fuera algo externo que necesitaba apropiarse paulatinamente. Este período formativo deja en evidencia que el poeta es ante todo un lector apasionado y atento.

Más adelante, el descubrimiento del surrealismo como una forma revitalizadora y su acercamiento al coloquialismo urbano le permitieron explorar nuevas posibilidades expresivas, ampliando el registro de su poesía en dirección a una sensibilidad más contemporánea.

Los comienzos

En sus comienzos, en 1966, con su libro que lleva el título del poema Altas lluvias, Oteriño explora un universo poético ligado a la contemplación del paisaje natural y al descubrimiento de las emociones vinculadas con la juventud y la percepción aún fresca del mundo. En estos primeros textos, se puede notar claramente la influencia del verso clásico y cierta resonancia romántica en las imágenes, marcadas por un lirismo evocativo y por el uso reiterado de metáforas provenientes del ámbito natural. La poesía de Oteriño en este período busca expresar las sensaciones que produce el encuentro con lo inesperado, con la amplitud de horizontes insospechados, lo que refleja también cierta estética inicial, una lengua aún en busca de identidad.

Sin embargo, una década más tarde, con la publicación de Campo visual, se percibe una transformación fundamental en su poética. Este libro no solo muestra un nuevo interés por la poesía en términos de materialidad lingüística, sino también una clara conciencia sobre el rol social del poeta. Este cambio no es casual, pues coincide cronológicamente con su mudanza definitiva a Mar del Plata. La elección del título, inspirado por un cartel hospitalario, simboliza esta nueva perspectiva: el poeta observa ahora la realidad desde una distancia crítica y objetiva, influenciado de manera decisiva por la lectura de T. S. Eliot, cuya poética marcada por el distanciamiento emocional y la precisión verbal parece orientar definitivamente el rumbo estilístico de Oteriño.

En este punto clave, Oteriño formula explícitamente una convicción poética que será crucial: la certeza de que no existe un repertorio cerrado de temas o palabras para la poesía. El poeta sostiene que toda la realidad en su diversidad y plenitud es materia prima potencial del poema, y que cada palabra disponible en el habla cotidiana pueda resignificarse mediante la creación literaria. Así, su poesía madura hacia una estética más reflexiva, alejada de la simple descripción emotiva, centrada en una intensa exploración conceptual del lenguaje y la realidad.

Su obra posterior

Esta concepción crítica de la poesía impregna toda su obra posterior, como se observa claramente en poemarios como El invierno lúcido de 1987 y Lengua madre, publicado en 1995. En estos libros, el autor ahonda en temas esenciales como la identidad, el paso del tiempo, la memoria y la construcción permanente del yo a través del lenguaje.

En particular, Lengua madre retoma con intensidad la idea sobre cómo la infancia y la memoria originaria condicionan la manera en que se percibe el mundo. La infancia aparece en estos poemas no solo como un paraíso perdido, sino como una semiosis inaugural que nunca abandona al poeta y sigue actuando secretamente en cada acto creativo.

En un poema emblemático de esta etapa, titulado “Una casa en construcción”, Oteriño utiliza la metáfora de la edificación para referirse al proceso constante de construcción y reconstrucción del ser humano. La casa representa aquí al propio poeta, cuya identidad se construye mediante la experiencia, la memoria, las pérdidas y los hallazgos constantes. Este poema se puede leer como síntesis de su poética en esta fase intermedia, porque refleja claramente su búsqueda por alcanzar un equilibrio entre el pasado vivido y la incertidumbre de lo que vendrá, entre la nostalgia por lo perdido y la aceptación serena de la fragilidad del presente.

Estos libros señalan también una exploración más profunda de la poesía como acto de conocimiento. Para Oteriño, la poesía no es meramente expresión estética, sino sobre todo una vía privilegiada para explorar y revelar aspectos ocultos o poco evidentes de la realidad cotidiana. Cada poema es considerado por el autor como un “episodio verbal” capaz de recrear y resignificar permanentemente la realidad, mostrando tanto las coincidencias como las divergencias del yo con el mundo.

Poemarios recientes

La producción más reciente de Oteriño, representada en libros como Y el mundo está ahí de 2019 y Lo que puedes hacer con el fuego de 2023, continúa interpelando al lector mediante los mismos interrogantes esenciales que marcaron sus primeros textos. Sin embargo, estos interrogantes ya no surgen desde el asombro inicial de la juventud, sino desde la plenitud de una madurez poética que no clausura las preguntas sino que las intensifica, dotándolas de una gravedad más existencial.

En estas últimas obras, el poeta evidencia una creciente conciencia sobre la fragilidad y la fugacidad de la vida, así como sobre la importancia crucial del lenguaje como herramienta que permite enfrentar la incertidumbre y el paso del tiempo.

Uno de los aspectos centrales que emergen claramente en esta obra es la relación constante entre la poesía y el mundo material, en donde la contemplación del entorno diario permite al poeta captar y revelar múltiples niveles de sentido. En el poema que da título al libro Y el mundo está ahí, por ejemplo, Oteriño afirma explícitamente la importancia de la atención poética al detalle aparentemente insignificante o trivial. Para el poeta, el mundo cotidiano, ese que habitualmente pasa desapercibido, adquiere mediante la práctica poética una dignidad singular. La poesía permite así no solo describir, sino sobre todo redescubrir lo conocido desde otra perspectiva, más honda y reveladora.

Por otro lado, en Lo que puedes hacer con el fuego Oteriño aborda de manera explícita la metáfora del fenómeno. El fuego representa aquí la doble posibilidad inherente a toda experiencia humana: la capacidad de destruir o de dar nueva vida. En este poemario, Oteriño especula sobre cómo el lenguaje poético actúa de modo similar al fuego: puede consumir certezas, derribar prejuicios, pero también iluminar zonas oscuras de la experiencia humana, transformando lo conocido en algo radicalmente nuevo.

Ensayos

Estas nociones poéticas son complementadas y enriquecidas a través de sus escritos ensayísticos, particularmente en los libros Una conversación infinita de 2016 y Continuidad de la poesía de 2020. En estos textos, Oteriño estudia en la naturaleza de los versos y plantea con claridad su visión de la poesía como una forma privilegiada de conocimiento alternativo, capaz de abrir grietas en la superficie de lo rutinario.

En ellos, el autor cuestiona la visión reduccionista que suele promoverse desde la educación escolar o ciertos discursos celebratorios, donde la poesía es tratada como una mera ornamentación lírica, despojándola de su potencia reveladora y crítica.

Esta visión está también anclada en sus lecturas filosóficas, especialmente en la corriente hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, que le permitió concebir el poema como un acto interpretativo del ser y del lenguaje.

Para Oteriño, el lenguaje común está limitado por su uso funcional, que reduce la realidad a categorías simplificadas. Frente a ello, la poesía actúa como fuerza renovadora, ampliando el espectro del significado posible y desafiando permanentemente la banalización del discurso público.

El poeta describe esta capacidad de la poesía como una suerte de “resistencia pacífica” frente a la uniformidad de la cultura de masas y la banalidad de lo estandarizado. Desde su perspectiva, la poesía nunca es inocente, aun cuando sus contenidos puedan parecerlo: siempre implica un acto de conciencia crítica, una decisión deliberada por revelar lo no evidente, por cuestionar lo dado como verdadero o único. Este compromiso con la poesía como forma de resistencia es una constante explícita en su obra ensayística, donde reafirma que la tarea principal del poeta es “darle voz a lo que no tiene voz”.

En este marco, Oteriño sostiene que la poesía adopta múltiples formas, que él resume como el canto, el pensar y el contar. A veces una dimensión predomina sobre las otras, pero en su práctica poética más plena, las tres dimensiones se integran y complementan. En este proceso de creación, los detalles específicos se vuelven esenciales, ya que para el poeta son ellos —y no las grandes generalizaciones— quienes verdaderamente revelan la condición humana. Así, en su obra poética, las abstracciones adquieren siempre cuerpo tangible, palpable; el dolor se convierte en algo concreto, la alegría se vuelve una presencia real, la memoria adquiere peso físico en las palabras.

Otras lecturas

Este énfasis en la materialidad concreta del lenguaje tiene mucho que ver con las lecturas fundamentales que marcaron su formación literaria. Entre ellas, destaca especialmente la influencia de Borges, quien según Oteriño tuvo un papel decisivo en su obra, especialmente en la manera de abrir su poesía hacia un cosmopolitismo que antes estaba ausente en la tradición literaria argentina. Borges, con su capacidad única para conjugar pensamiento filosófico, musicalidad verbal y rigor estilístico, fue crucial en la evolución de su poesía hacia formas más exploratorias y autónomas, menos sujetas a convenciones formales o sentimentales.

Junto con Borges, otras voces fundamentales han dejado su huella en su escritura: Raúl Gustavo Aguirre, cuyo pensamiento sobre la poesía contemporánea lo marcó profundamente; Alberto Girri, especialmente por sus traducciones de poetas norteamericanos que mostraron otras maneras posibles de acercarse a la construcción poética; y grandes referentes europeos como Constantino Kavafis, Paul Valéry, René Char o Eugenio Montale, cuya obra es también fuente permanente de inspiración y diálogo. Estas influencias diversas confluyen en la escritura de Oteriño, configurando una voz poética singular, rica en matices y abierta a múltiples lecturas posibles.

Sin embargo, entre esas voces fundamentales, se destaca especialmente Czeslaw Milosz, cuya obra marcó profundamente a Oteriño por su modo de entrelazar lo natural y lo histórico, lo trascendente y lo cotidiano, convirtiendo la poesía en una forma de habitar críticamente el mundo.

La poesía de Oteriño, lejos de ser una obra destinada únicamente a especialistas o lectores habituados a la poesía, posee una capacidad notable para interpelar a públicos diversos, invitando a una experiencia activa y participativa. Este rasgo es especialmente relevante en tiempos actuales, donde la poesía corre el riesgo de quedar relegada a espacios minoritarios o a círculos literarios cerrados.

En efecto, Oteriño asume explícitamente al lector como una figura central, un verdadero cocreador del sentido poético. Para él, la poesía cobra vida y se completa en el acto mismo de la lectura, en ese proceso en el cual cada lector aporta inevitablemente sus propias experiencias, sensibilidades e interpretaciones al texto. En este sentido, su antología no solo se presenta como una compilación de poemas, sino como una invitación a una conversación constante, abierta, en la cual el sentido nunca queda completamente fijado o agotado, sino que permanece abierto y plural.

Este énfasis en la figura del lector activo no es casual ni aislado en su propuesta poética. Oteriño ha señalado en reiteradas ocasiones la importancia crucial del receptor en el acto literario, una idea que retoma explícitamente de la tradición crítica contemporánea, pero que él reinterpreta a partir de su propia experiencia creadora. Al respecto, afirma que “el lector es el verdadero hacedor del poema, quien le da vida y sentido al texto mediante su experiencia personal de lectura”. De esta manera, su antología puede considerarse no solo una obra para ser leída, sino una obra en la que el acto de leer cobra protagonismo absoluto.

Los diálogos con otros poetas

En este contexto, la antología permite además observar claramente cómo la obra poética de Oteriño se relaciona con otras voces relevantes dentro de la poesía argentina contemporánea. En especial, su poesía establece diálogos con figuras como Enrique Molina y Roberto Juarroz, poetas que, como Oteriño, han alcanzado una notable libertad creativa y han contribuido decisivamente a ampliar las posibilidades expresivas del verso en nuestro país. Al igual que ellos, Oteriño se distingue por su capacidad para conjugar imágenes visuales intensas con una fuerte carga conceptual, equilibrando siempre la sensualidad del lenguaje con una lucidez intelectual profunda.

El vínculo con Enrique Molina resulta especialmente visible en la libertad con que Oteriño se apropia del paisaje como metáfora existencial. La fuerza visual que caracteriza a Molina, su capacidad para transformar imágenes naturales en símbolos profundos y perturbadores, encuentra ecos sensibles en la manera en que Oteriño utiliza el paisaje marítimo de Mar del Plata o las imágenes de la infancia para explorar emociones como la nostalgia, el deseo o el temor frente a la incertidumbre existencial.

Por otro lado, su afinidad con Roberto Juarroz se percibe especialmente en la capacidad de ambos poetas para transformar los versos en una herramienta epistemológica. Al igual que Juarroz, Oteriño considera que la poesía es ante todo una forma de conocimiento, un camino privilegiado para acceder a dimensiones ocultas de la realidad y la experiencia humana. Ambos poetas comparten la búsqueda de un lenguaje capaz de revelar lo indecible, lo callado o lo omitido por el discurso convencional, posicionando así a la poesía como una experiencia reveladora y crítica.

Estas conexiones, sin embargo, no limitan la singularidad propia de la voz de Oteriño, que ha logrado desarrollar una identidad poética claramente diferenciada. Su obra es un ejemplo perfecto de cómo la influencia de lecturas fundamentales se transforma en diálogo creativo más que en mera repetición o imitación. En este sentido, la antología también permite apreciar la originalidad con la cual Oteriño se ha insertado en la tradición poética argentina, aportando una perspectiva propia marcada por su constante meditación sobre la memoria, la identidad y la condición humana.

La ciudad, en la poesía de Oteriño, no es solo un escenario ni una simple referencia geográfica, sino que se transforma en un auténtico interlocutor que dialoga de manera continua con su escritura. Mar del Plata aparece así como una presencia activa, con su particular luminosidad, sus movimientos marítimos y sus silencios urbanos, moldeando el tono pausado de sus poemas. La relación del poeta con el espacio que habita es dinámica y profunda: Oteriño convierte su entorno cotidiano en materia poética, y al hacerlo, nos invita a redescubrir la ciudad desde una mirada renovada, donde lo habitual adquiere la textura del asombro y el espesor de lo desconocido. Es en esta intersección entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo local y lo universal, donde su poesía encuentra uno de sus sentidos más potentes, confirmando que, en definitiva, toda ciudad lleva en sí misma el germen silencioso de innumerables poemas aún por descubrir.

Lo más visto hoy

- 1Una mujer policía mató de un disparo a su pareja y se suicidó « Diario La Capital de Mar del Plata

- 2Dos mujeres que salen con el mismo colectivero se agarraron a golpes en plena terminal « Diario La Capital de Mar del Plata

- 3Conmoción en la Copa Libertadores: dos muertos, invasión y suspensión de partido « Diario La Capital de Mar del Plata

- 4Comenzó juicio contra enfermero acusado de abusar de una paciente y otros maltratos « Diario La Capital de Mar del Plata

- 5Subió el dólar blue: a cuánto cerró este jueves en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata