Para saberlo todo sobre Lovecraft: la antimitología de Cthulhu (nota 4 de 4)

Un análisis de la interpretación realizada por S. T. Joshi en su biografía sobre el autor norteamericano.

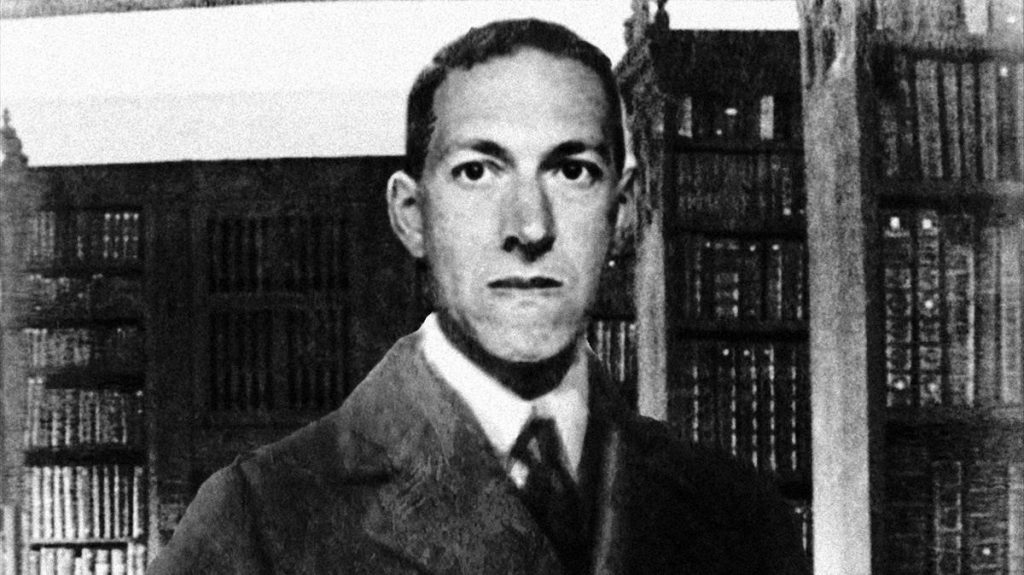

H. P. Lovecraft.

Por José Andrés Bonetti (*)

Revuelta contra el mundo moderno

El año de 1932 encuentra a Lovecraft en pleno desarrollo de sus viajes: Nueva York, Washington, Charleston, Jacksonville, San Agustín: la ciudad más antigua de EE. UU. (fundada en 1565). Amaba viajar y debemos lamentar que su precariedad económica le haya impedido conocer Europa, y en particular a su querida Inglaterra. Pero sus mejores viajes fueron mentales y en febrero de 1932 escribe “Los sueños en la casa de la bruja”, el relato más cósmico de su producción: un intento sorprendente de representar la cuarta dimensión. Se trata, también, de la modernización de un mito convencional (la brujería) por medio de la ciencia natural. Colabora con E. Hoffman Price en la redacción de una pieza titulada “A través de las puertas de la llave de Plata”, pero se encuentra en una situación de inestabilidad creativa: solo un relato en 1932 y ninguno en 1933. Tal vez haya influido en ese bloqueo su última y definitiva mudanza hacia el 66 de College Street, residencia de sus últimos cuatro años de vida.

A finales de 1933 fracasará por cuarta vez en su intento de publicar un libro. El editor Allen William, de Alfred Knopf, lo rechaza. Consecuencia: gran desconfianza y depresión sobre su obra, llega a pensar que ha fracasado como escritor. Joshi remarca este rasgo de la psicología de Lovecraft: su sensibilidad frente al rechazo como un defecto de su carácter. Compensa esta frustración viendo una nueva publicación, parcial, de “El horror sobrenatural…” en la revista Fantasy Fun. Esta obra aparecerá completa por primera vez en 1939, en la edición titulada The Outsider and Others.

Será en el otoño de 1933, y a pedido de William Crawford, cuando escriba una autobiografía, “Some notes on a nonentity”. Se trata de un relato sintético de su vida y obra y hacia el final de este escrito brinda sus pensamientos sobre la naturaleza y propósito de la ficción extraña. Joshi señala una anomalía: la omisión de toda referencia a su matrimonio. La acumulación de rechazos lo lleva a realizar un ejercicio de introspección sobre su capacidad creadora: “Argumentos para ficción extraña” será el resultado de este proceso de autoanálisis. Encontramos allí estudios de la obra de Poe, Machen, Blackwood, de la Mare, James, Dunsany. Lovecraft enuncia sus principios sobre la ficción extraña y ofrece el esquema de cómo ejecuta sus propias historias (emulando al Poe ensayista de “Filosofía de la composición” y anunciando a escritos tales como los de Stephen King, Mientras escribo o la obra pionera en el género en nuestra patria de Marcelo di Marco, Taller de corte y corrección).

El resultado de todo este proceso introspectivo es “La cosa en el umbral”. Joshi critica este relato por la obviedad del escenario y por su mala redacción: hipérboles, modismos rancios y verborrea y, defecto capital para Joshi, ausencia de cosmicismo. Evidentemente, 1933 fue un año penoso para Lovecraft. Pero siempre encuentra compensaciones en su difícil vida, se ha convertido en el centro de una red de aficionados: Robert Bloch, F. Lee Baldwin, Hellen Sully, D. Wandrei, A. Derleth. Simultáneamente, no se cansa de buscar otras obras de ficción extraña y descubre a William Hope Hodgson (1877-1918), y en particular a su novela “La casa en el límite” de 1908. Quienes hayan leído esta obra sorprendente deberán tener en cuenta que Lovecraft conoció a este autor en un tiempo en el que ya había enunciado su cosmicismo.

En abril de 1934 viaja a Florida, con el propósito de visitar a Robert Barlow, figura controvertida en el círculo Lovecraft, sobre todo a partir de la muerte del maestro. Barlow aún hoy está casi olvidado. Joshi contribuye, parcialmente, al conocimiento de su vida, para la cual contamos con una obra The Wind that is in the Grass de 1944. En julio de 1934 escribe, para el Californian, un ensayo titulado “Algunas obras sobre ficción interplanetaria”. Lovecraft no ve un futuro promisorio para la ciencia ficción, la cual, recordemos, se convertirá en género a partir de la la dirección de John W. Campbell de Austonding, en 1939. La influencia de Lovecraft sobre los autores de este período (Asimov, Heinlein, van Vogt) es cuestionable. Hacia fines del 1934 escribe otro ensayo “Herencia o modernismo”, breve, pero precisa estética acerca del sentido común en las formas del arte.

Pero transcurría 1934 y no podía escribir ninguna obra de ficción: empieza a desconfiar de sus poderes creativos. El próximo relato le llevará más de tres meses de redacción, de noviembre de 1934 a febrero de 1935. El resultado fue “La sombra de otro tiempo”, una novela corta en la cual alcanzará un punto muy elevado en su cosmicismo. El cuadro final es un logro de la literatura y aplica uno de los motivos enunciados en “Notas sobre ficción extraña”: el conflicto con el tiempo como el tema más potente y fructífero de la expresión literaria. Joshi señala que La sombra de otro tiempo es la culminación de la carrera de Lovecraft como escritor de ficción extraña.

S. T. Joshi, “Yo soy Providence: Vida y época de H. P. Lovecraft”, Valencia: Aurora Dorada, 2023, Vol. 2, 775 páginas.

Lovecraft no se encierra en su torre de marfil y no fue ajeno al tiempo de crisis que le tocó vivir. El derrumbe bursátil de 1929 abrió las puertas a la posibilidad concreta del fin del capitalismo. Lovecraft aborreció la idea de revolución, sobre todo en el caso particular de su avatar bolchevique. Pero fue agudo en su visión y no la detestó por su supuesto programa económico, sino por sus consecuencias culturales: una destrucción sistemática de valores, que encontraba su tapadera en la dudosa ley de la lucha de clases como motor de la historia. Por ello escribe, autoconsciencia, el ensayo titulado “Algunas repeticiones sobre los tiempos”, un proyecto para evitar la revolución en el marco de las elecciones de 1932.

La crisis política y económica del mundo moderno era una consecuencia directa del declive de la aristocracia, del ascenso de la burguesía y de la consolidación de la democracia, a la que Lovecraft describirá como “una falacia o una broma”. Su admirador secreto, J. L. Borges, de un modo más moderado la calificará como un exceso de la estadística. Joshi omite esta referencia, pero encontramos aquí otra gran diferencia con Chesterton, quien siempre cuestionó el sistema de la inamovible aristocracia británica, abogando por una democracia orgánica. Lovecraft está en estado de revuelta contra el mundo moderno y todos sus mitos: el gobierno del pueblo, el capitalismo y la técnica como destino. Pero, contradicción evidente, mantendrá en pie uno de ellos: la ciencia como corona del conocimiento y el consiguiente rechazo de la teología. Solo en este punto se aparta de un discurso que evoca los nombres de Joseph de Maistre, Louis de Bonald, René Guénon, Julius Evola y Martin Heidegger. En este marco de estas ideas, el fascismo de Lovecraft se presenta como una singularidad: admiración por el original italiano, pero rechazo por su adaptación inglesa (Sir Oswald Mosley) y americana (Reverendo Charles Coughlin y Huey P. Long). En todo caso Lovecraft toma consciencia de las falacias del mundo moderno: capitalismo, socialismo, democracia, imperio ciego de la técnica y se plantea el lugar del arte en todo este proceso de decadencia. Rechaza la corriente de la consciencia o las alusiones a la tierra yerma (Eliot), como ya hemos visto. Su solución será “Herencia o modernismo: sentido común en las formas del arte”, escrito a fines de 1934: el verdadero arte debe ser consciente y espontáneo, por consiguiente, repudia al modernismo y a sus metamorfosis, tales como el funcionalismo (Bauhaus).

El capitalismo y su culto por el dinero era el enemigo número uno de la excelencia artística. Frente a este panorama desolador encuentra la única solución en la educación. Lovecraft cultiva la utopía de un pueblo ampliamente educado. Pero no previó el desarrollo exponencial, permanentemente mutante del capitalismo, sobreviviendo, como la hidra de Lerna, a todas sus crisis. Por otra parte, tampoco advirtió el colapso de la educación, que producirá un público masivo que se aliena con la pornografía y los espectáculos deportivos. Joshi piensa, en el marco de estas consideraciones, en la pregunta central, inadvertida por Lovecraft, acerca de la bondad y de la inteligencia de las personas que habitan las sociedades modernas (página 515). Lovecraft no podía plantearse conscientemente esta pregunta, podemos responder nosotros, porque estaría violando el segundo postulado del materialismo, es decir estaría planteando nuevamente el concepto de pecado en el marco del proceso de declive del Occidente. En síntesis, se trata de una cuestión teológica, que remite al mal que viene con nosotros. Estas especulaciones políticas encontrarán un eco en la ficción: Lovecraft caracteriza al gobierno de los Antiguos como socialista (“En las montañas de la locura”) y en “La sombra de otro tiempo”, la Gran Raza es descripta como una utopía socialista-fascista.

Lovecraft como pensador: metafísica, ética y estética

Su metafísica y su ética no parecen cambiar desde 1920. Su metafísica es el cosmicismo (el Universo a escala no humana); su ética, el relativismo, pero con un ancla en el flujo cósmico: las tradiciones culturales en las que el individuo fue criado. Estéticamente, la dicotomía entre cosmicismo y tradicionalismo implicaba conservadurismo en el arte (rechazo del modernismo) y, en el ámbito de la ficción extraña, la centralidad de los abismos inconmensurables del espacio y del tiempo.

Tal vez su última obra de revisión fue la que realizó sobre un notable relato de Robert Barlow, “La noche del océano”, en el que, con la excusa de un tema insignificante, todo el arte radica en la narración, en la atmósfera que crea y en la evasión de lo explícito (uno de los defectos de las últimas obras de Lovecraft). Su círculo se amplía y encuentra nuevos asociados: Henry Kuttner, C.L. Moore, Willis Conover Jr., Wilson Shepherd, Nils Helmer Frome, a quien Joshi califica como un personaje extraño que creía en la numerología, la adivinación y la inmortalidad del alma, ante la desazón de Lovecraft (p. 619). Es notable el esfuerzo de Joshi por alejar a Lovecraft de todo el cúmulo de conocimientos que pueden bordear los límites entre el esoterismo y el ocultismo.

En 1935, a sus cuarenta y cinco años, Lovecraft está desilusionado. Ha quedado dolido por los sucesivos rechazos. En agosto ensaya un experimento fallido, la redacción, en colaboración con C. L. Moore, Frank Belknap y A. Merritt, del relato titulado “El desafío del más allá”. Finalmente, una buena noticia: por intermedio de D. Wandrei, F. Orlin Tremain, editor de Austonding, acepta “En las montañas de la locura”, lo que le brinda una bonanza financiera. El entusiasmo lo lleva a escribir, en noviembre de 1935, “El morador de las tinieblas”, devolución de gentilezas a Robert Bloch por su “The Shambler from the Stars”. En la página 572 de la edición de Aurora Dorada, “El morador de las tinieblas” se cita como “El que susurra en la oscuridad”, estas cuestiones deberán ser revisadas en futuras reediciones. Y en colaboración con Kenneth Sterling escribe “En los muros de Eryx”. Pero esta buena racha terminará en febrero de 1936, cuando advierta las múltiples erratas y omisiones con las que se publicaron “En las montañas de la locura” y “La sombra de otro tiempo”, a tal punto de considerarlos inéditos.

El suicidio de R. E. Howard contribuye a ensombrecer el panorama. Con Howard mantuvo una correspondencia de seis años, aunque nunca se conocieron personalmente (al igual que con C. A. Smith y A. Derleth). Escribió entonces “In memorian: R.E. Howard”, publicado en Fantasy, septiembre de 1936. Otro corresponsal a destacar fue el gran artista Virgil Finlay, el autor de su retrato como caballero del XVIII, destinado a encabezar la primera entrega de “El horror sobrenatural”, en la revista Science-Fantasy Correspondent. Finlay fue el motor para la penúltima creación de Lovecraft. En efecto, el dibujante se había lamentado por el declive de la costumbre de escribir poemas sobre las obras de arte. Lovecraft le respondió con la carta del 30 de noviembre que contenía un poema titulado “A Clark Ashton Smith, Esq., sobre sus relatos fantásticos, versos, cuadros y esculturas”. También en noviembre sumará un nuevo corresponsal: Fritz Leiber, quien destacó la importancia del encuentro: “(…) él hizo que mi vida fuera menos solitaria”.

A fines de 1936 llegó algo que pensó nunca llegaría a ver: un libro publicado con su nombre: “La sombra sobre Innsmouth”, William Crawford fue el editor y Frank Utpatel, el ilustrador. A principios de 1937 se sintió mal y en febrero le diagnosticaron cáncer de intestino. Los últimos meses de vida quedarán registrados en un documento tremendo, un “Diario de la muerte”, que actualmente está perdido. Pero Barlow copió secciones enteras del mismo en una carta dirigida a Derleth: se trata del estremecedor relato de un hombre en sus últimos días de vida. Se lo interna en el John Brown Memorial Hospital. El diario termina el 11 de marzo, ya no tenía fuerzas para seguir. Morirá en la madrugada del 15 de marzo de 1937.

El legado: la supravida

“¡Por fin, hermano mío, el despertar!

Antes de que rompa el amanecer, un crisólito perfecto”

Samuel Loveman, “To Satan” (To HPL, 1923)

“Y sin embargo no te has ido

Ni te has entregado por completo al sueño y al polvo…”

Clark Ashton Smith, “To Howard Phillips Lovecraft,” 1937

El legado de Lovecraft se preservó gracias a dos personas. Una de ellas polémica: Robert Barlow, quien viajó a Providence ni bien se enteró de la muerte de su amigo. Traía consigo un documento, “Instrucciones en caso de fallecimiento”, en el que se lo declaraba albacea literario. Recogió documentos, libros, manuscritos y depositó la correspondencia en la Biblioteca John Hay de la Universidad Brown y dos años después el resto de los documentos. Pero los discípulos de Lovecraft lo acusaron, injustamente, de robo. El otro prosélito es más conocido, A. Derleth, quien también se declaró heredero y junto con Donald Wandrei concibió la creación de un sello editorial, Arkham House, destinado a difundir el mensaje del maestro. Podríamos decir que sin Barlow y sin Derleth, no tendríamos a Lovecraft.

Joshi persiste en ignorar esta faceta de la labor de Derleth e insiste en una de las tesis fundamentales del segundo volumen: la de la promulgación unilateral de los mitos, tergiversando la real intención de Lovecraft. Se trata entonces, según Joshi, de los mitos de Derleth, quien impondrá una concepción que reinará por treinta años sobre la hermenéutica lovecraftiana.

Barlow se suicidó en misteriosas circunstancias el 2 de enero de 1951, repudiado por sus colegas, en particular por C. A. Smith y prácticamente exilado en México. Hasta el día de hoy su nombre es apenas pronunciado en los círculos lovecraftianos, con excepción de Joshi. Resulta sorprendente que el apellido del implacable vampiro de Salem’s Lot (1975) sea Barlow, Kurt Barlow, y nos preguntamos si King quiso brindar una clave en esta novela.

Entre los años 1965-1971 aparecieron los primeros volúmenes de sus cartas. Y en 1969 la revista L’Herne le dedicó un número especial. Lovecraft estaba empezando a salir del ghetto. En 1975 se publicaron las tres primeras biografías: la de Sprague de Camp, esquemática y parcial. La de Frank Belknap, escrita a las apuradas para refutar arbitrariedades de la anterior y además tardía, pues la memoria de Long ya no era clara. Y finalmente, la obra de Willis Conover, “Lovecraft at last”, la mejor de las tres. Fue el primer paso para la futura multiplicación de trabajos destinados a estudiar su vida y obra.

La mala intención descalificadora del crítico Edmund Wilson, quien durante años monopolizó el canon y que no estuvo en condiciones de vislumbrar la talla del genio que había nacido en Nueva Inglaterra, no afectó el alto nombre de Lovecraft. Y los grandes empezaron a reconocerlo como un par: J. L. Borges (la referencia a “There are more things…” como “Hay más cosas”, en página 690, deberá ser corregida en el futuro), John Updike, Umberto Eco y Shirley Jackson. Pero Joshi se muestra con King tan parcial como Wilson con Lovecraft y descalifica a Salem’s Lot como un pastiche, perdiendo de vista la posibilidad de una relación Robert Barlow-Kurt Barlow, hipótesis que planteamos más arriba.

El núcleo de la obra de Lovecraft radica, como hemos visto, en el cosmicismo: la irrisoria pequeñez de la especie humana frente a los abismos ilimitados del espacio y del tiempo. Por ello el autor recalca que se trata de una antimitología: no somos el centro del universo, no tenemos una relación especial con Dios o los dioses (porque no existen) y nos desvanecemos en el olvido. La última frontera para el conocimiento completo de ese jeroglífico que fue Lovecraft radica en la publicación crítica de sus cartas. Joshi sostiene, al final del segundo volumen, que tal vez ellas sean el gran logro literario de Lovecraft y lo equipara con Horace Walpole. Lo importante no es la cantidad de cartas que redactó, se estima que unas cien mil de las que solo sobreviven un diez por ciento, sino su calidad literaria, su sorprendente erudición, su intensidad emocional y su inalterable cortesía. Su destino ulterior no está en la historia, fiel a sus postulados materialistas pensaría disolverse en la nada, como afirmaba Catulo: “Soles occidere et redire possunt: nobis, cum semel occidit brevis lux, nox est perpetua una dormienda” (Poema V). Pero, en realidad evitó la segunda muerte, y logró la supravida: los altaneros e injustos ataques de Edmund Wilson, de quien nadie ya se acuerda, han quedado atrás y Lovecraft pertenece por propio derecho al canon de la literatura universal.

(*) Leer las notas anteriores de “Para saberlo todo sobre Lovecraft” haciendo clic acá.

Lo más visto hoy

- 1Nuevo ataque de una “viuda negra” en Mar del Plata pone en alerta a la Justicia y a la policía « Diario La Capital de Mar del Plata

- 2Cae la “banda de los mellizos”, que vendía droga en El Martillo y tenía vínculos con la barra de Aldosivi « Diario La Capital de Mar del Plata

- 3Una marplatense sería la tercera en discordia en la relación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis « Diario La Capital de Mar del Plata

- 4Se vende Los Gallegos de Luro y San Juan para convertirse en un espacio de recitales y la Estrella que fortaleció la marca “Mar del Plata” « Diario La Capital de Mar del Plata

- 5Villa Gesell tendrá su Parque Termal « Diario La Capital de Mar del Plata