Itinerarios de lectura: Edgar Allan Poe y los jueces silenciosos

Un análisis de "El corazón delator" del escritor que sentó las bases del cuento moderno, del relato policial y fue un maestro indiscutido en lo que ahora se denomina terror psicológico o gótico.

Por Nomi Pendzik

No hay escritor en el mundo que no le deba una vela a míster Edgar Allan Poe. A San Edgardo de Boston, como lo llama Di Marco. Con su genialidad, Poe sentó las bases del cuento moderno, estableció las características principales del relato policial y de la ciencia ficción, y fue un maestro indiscutido en lo que ahora se denomina terror psicológico o gótico. Por eso, desde mi admiración, le rindo este homenaje.

Esta vez analizaré uno de sus mejores relatos, tan famoso que ha inspirado numerosas obras -y por esa razón, no contaré acá su argumento-. Se trata de “El corazón delator”, publicado originalmente en el periódico literario The Pioneer, en enero de 1843. Y desde ya les aviso que lo fragmenté y no incluí el final, así que les aconsejo que vayan corriendo a la web a leer el texto completo; o, mejor, al libro “Narraciones extraordinarias”. Y después vuelvan, porque abordaremos sólo un aspecto de este magnífico cuento.

Poe estructura la historia como una especie de confesión y nos acerca al abismo de la torturada mente de su narrador protagonista. Ya desde el comienzo, notamos que él se dirige a alguien: “¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco?”, dice. Y nos preguntamos: ¿a quiénes les habla? ¿Quiénes son esos “ustedes” a los que alude continuamente dentro de su relato? ¿Acaso los policías que lo han detenido, o el jurado, aquellos que lo juzgarán y están escuchando su alegato? ¿O periodistas que quieren conseguir información de primera mano? ¿O sus compañeros de prisión, o personal del loquero? Y entonces reflexionamos: ¿no logra involucrarnos cada vez más en la trama cuando el narrador dice “ustedes”, cuando nos exhorta a prestar atención, a sentir lo que él siente, a percibir sus propias percepciones? ¿No seremos también nosotros, los lectores, ese destinatario de la narración que debe juzgarlo o comprenderlo?

Aquí interviene una categoría narratológica no tan difundida: el narratario, que es el receptor del relato hecho por el narrador y cuya existencia, según el DRAE, “justifica la propia existencia de la narración”. Hay narratarios que, por lo general, están fuera de la historia: los lectores. Y hay otros que participan dentro de ella: el sultán en “Las mil y una noches” es el ejemplo típico, o el conde Lucanor en el libro de Don Juan Manuel, que cité en una nota pasada. En el cuento de Poe -del que he seleccionado los fragmentos en los que se evidencian las apelaciones al destinatario- se invoca a estos narratarios, que probablemente presencian la confesión del asesino; sabemos que están dentro de la historia, aunque nunca hablen. Pero, como no los identifica, el narrador nos convierte también a los lectores en sus jueces, quizás en sus salvadores, quizás en sus verdugos. Podremos absolverlo o condenarlo, pero, tal como nos ha envuelto en su relato, no hay modo de permanecer indiferente frente a él. Los invito entonces a leer sólo los fragmentos en los que aparecen… “ustedes”, sean quienes fuesen.

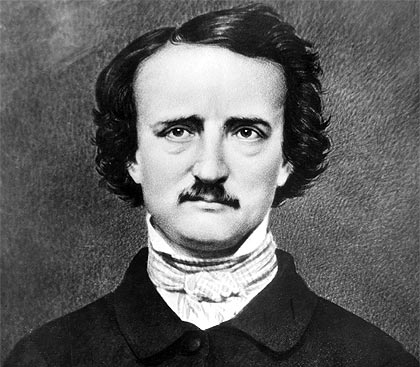

Edgar Allan Poe, por Leonardo Petersen.

“El corazón delator” de Edgar Allan Poe (fragmento y traducción de Julio Cortázar)

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen… y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. (…)

Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio… ¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado…, con qué previsión…, con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría… ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! (…) ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? (…) Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía.

Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás… pero no. (…)

Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna.

Así lo hice —no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado—, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. (…)

¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado.

Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí… ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado!

Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez… nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.

Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. (…)

Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. (…)

Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. (…) Era un resonar apagado y presuroso…, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. (…)

Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto… más alto… más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían… y se estaban burlando de mi horror! (…) ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces… otra vez… escuchen… más fuerte… más fuerte… más fuerte… más fuerte! (…)

Lo más visto hoy

- 1Silencios cómplices: la naturalización de lo anormal en el fútbol argentino « Diario La Capital de Mar del Plata

- 2Balearon a un joven en el Puerto « Diario La Capital de Mar del Plata

- 3Siguen las buenas temperaturas: cómo estará el clima este lunes en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata

- 4Se profundiza la caída de las ventas en los comercios: bajaron un 12,7% « Diario La Capital de Mar del Plata

- 5Una multitud disfrutó de la segunda edición del CAFEST « Diario La Capital de Mar del Plata