Años 90, terror slasher y música grunge en la nueva novela de Mariano Cattaneo

El escritor y director de "La chica más rara del mundo" analiza en entrevista con LA CAPITAL "No hay verano para los muertos", un slasher situado en la costa atlántica, escrito con humor y nostalgia de una época atravesada por los comienzos de internet, los videojuegos y el fin de la adolescencia.

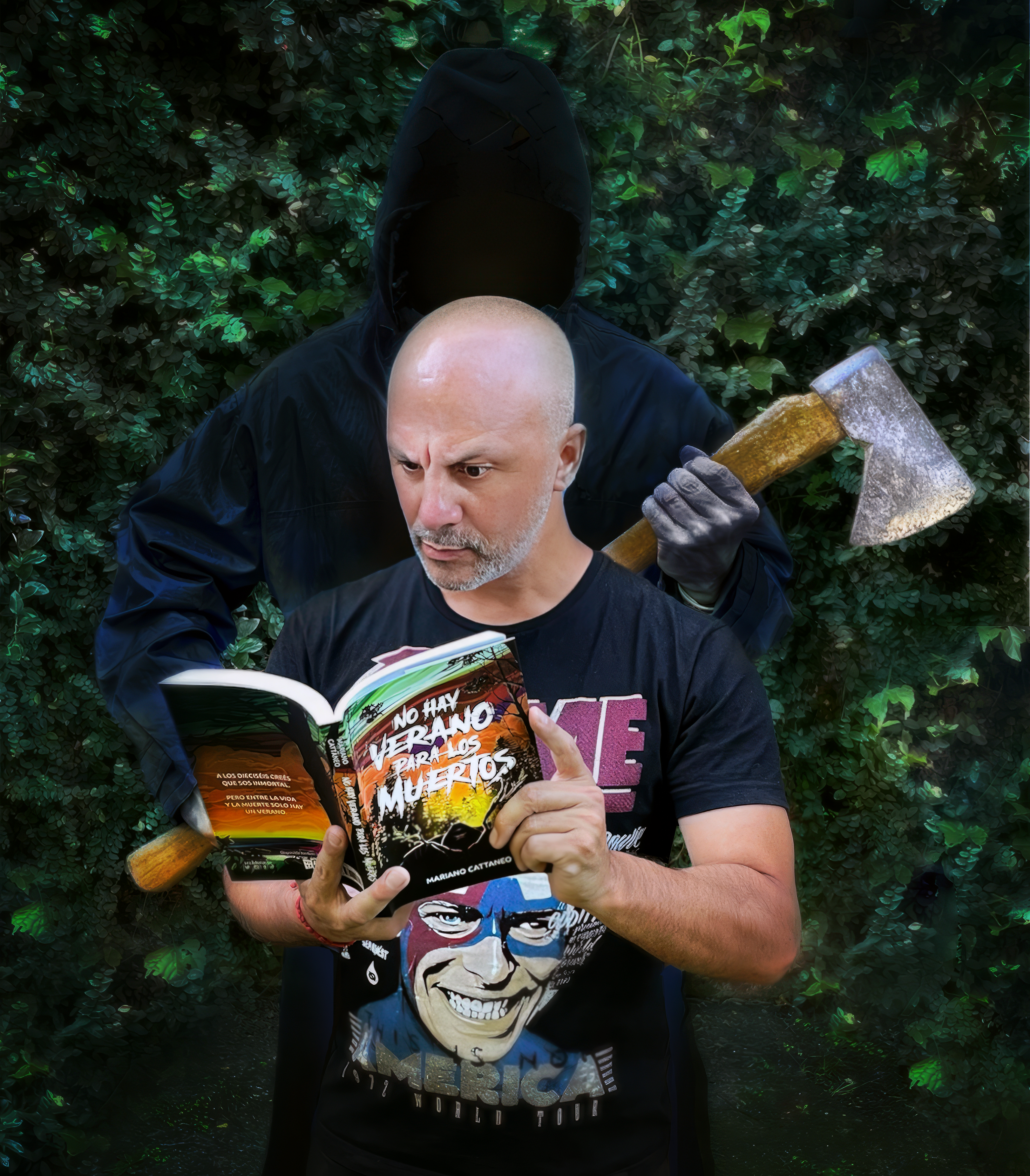

Mariano Cattaneo publicó el libro de cuentos "Estados aterrados", y las novelas "La chica más rara del mundo", "Melién y el mundo del olvido" y "No hay verano para los muertos".

Por Rocío Ibarlucía

Una canción de Pearl Jam o Nirvana podría ser la banda sonora perfecta de “No hay verano para los muertos” (novedad de VR Editoras). Al igual que las letras de estas bandas emblemáticas de los 90, que exploraban los sentimientos de la juventud y sus dificultades para encajar en el mundo, esta novela de Mariano Cattaneo se sumerge en la adolescencia, ese período de descubrimientos, inseguridades, amores, rebeldías y, sobre todo, amistad.

Definida por su autor como un ‘coming of age’, la obra relata la transición –abrupta y temprana– de un joven de 16 años hacia la madurez, a causa de una tragedia que lo empuja a asumir más responsabilidades de las esperadas para un adolescente.

Durante el verano de 1998, Nahuel, el protagonista, pasa sus días trabajando en la librería de su familia y compartiendo tiempo con sus amigos. Sueña con ser escritor y está enamorado de Sofía, una chica que vacaciona en su pueblo. Todo marcha normalmente para un joven de su edad hasta que un asesinato ocurre en el bar donde él se encuentra. A partir de este crimen, un baño de sangre comienza a cubrir a Santo Blas, este pueblo de la costa atlántica inspirado, como revela su autor al final del libro, en Santa Teresita.

Pero Nahuel no solo se ve involucrado en los crímenes como cualquier habitante del pueblo, sino que empieza a recibir correos electrónicos amenazantes del asesino, un misterioso personaje que se hace llamar QWAS, en los que además le revela quién será su próxima víctima. A medida que las víctimas aumentan y los crímenes se vuelven más violentos, Nahuel debe tomar una decisión crucial: develar la identidad de quien se oculta detrás del anonimato.

Además de escritor, Mariano Cattaneo (Bernal, 1979) es director de cine. Entre sus trabajos se destacan la película de fantasía juvenil “La chica más rara del mundo” (Disney+) y el thriller de terror “Nadie va a escuchar tu grito”. Además, ha escrito la novelización de “La chica más rara del mundo” y su secuela “Melién y el mundo del olvido”. En entrevista con LA CAPITAL, cuenta cómo se cruzan sus dos pasiones, el cine y la literatura, de dónde proviene su fascinación por el terror y qué lo llevó a alejarse de los fantasmas para adentrarse en un asesino en serie de adolescentes en “No hay verano para los muertos”.

-El libro comienza con una lista de canciones de los 90 para acompañar la lectura. ¿Por qué decidiste incluirla y de qué modo dialoga la música de esta década con la novela?

-El playlist que aparece al inicio del libro bien podría haber sido confeccionado por nuestros protagonistas. Me parecía importante situar como eje ambiental la relación entre los adolescentes y la música grunge de mediados de los 90. En esa época, lo que escuchabas te interpelaba y, de alguna manera, era tu voz. Lo que sentías, cómo te vestías y tus pensamientos tenían un lugar muy importante en el gusto musical. El grunge apareció como una respuesta natural al ambiente festivo del hard rock de los años 80; ya no todo era fiesta y diversión, ahora esas melodías de grupos como Pearl Jam, Soundgarden y Nirvana hablaban de los sentimientos más introspectivos del adolescente, de no encajar en un mundo que cada vez se hacía más extraño y en contestación a algunas imposiciones sociales. Esta música, que escuchan mis protagonistas, ejemplificaba a la perfección la época, el clima y la atmósfera de la novela.

-¿Por qué decidiste situar la historia a fines de los años 90?

-No fue una decisión caprichosa, sino funcional a la historia que quería contar. Los 90 fueron una década marcada por el paso de lo analógico a lo digital, por la apertura de internet y la hiperconectividad, que generó un desconcierto y fascinación por igual por ese mundo nuevo que se abría ante nuestra mente. Esa idea de transición cultural me parecía interesante como anclaje de la historia.

También me interesaba lo físico de esa década, refiriéndome a los jóvenes en las calles, las tardes de verano sin tantas pantallas y la aventura de las vacaciones; pero, a su vez, aproveché ese gris tecnológico que existía, donde no era fácil descubrir una IP o quién estaba detrás de un email, para poder esconder al psicópata de manera orgánica.

-¿Qué hace que este pueblo de la costa atlántica, en verano, sea un escenario ideal para una trama de misterio y terror?

-Hay elementos que se fueron uniendo de manera natural, como atraídos por un imán. Cuando me planteé esta historia, el tema que quería abordar era el fin de la adolescencia. Poner a alguien, sin haber madurado todas sus herramientas, ante un conflicto imposible. Mover su mundo, ponerlo a decidir sin haber vivido lo suficiente dilemas que lo marcarían de por vida. Cuando pensé en la adolescencia y este contrapunto, automáticamente se me vino a la mente las vacaciones, ese microclima de fantasía donde los adolescentes de aquellos años encontraban un mundo nuevo, una promesa de aventura. Las vacaciones son el lugar más alejado de la idea de que algo malo pueda suceder.

Entre 1993 y 2001, mi familia pasó sus vacaciones en Santa Teresita, y un amigo mío tenía casa en ese lugar, así que muchas veces tuve vacaciones XXL, incluso alguna vez nos quedamos de enero a principios de marzo. Durante todos esos años, fui conociendo de primera mano a la gente que vive en los pueblos costeros, entendiendo un poco cómo nos ven y cómo es ese intercambio extraño, donde durante el periodo de vacaciones, su lugar de origen pasa a ser invadido por los turistas y, de alguna manera, los locales pasan a quedar detrás de un mostrador. Esas experiencias fueron material necesario a la hora de construir Santo Blas.

“El terror siempre es un reflejo de los tiempos que se viven y, a su vez, es un canal para descubrir los miedos propios”

-¿Por qué elegiste, dentro del terror, el subgénero slasher?

-Soy un gran fanático de este subgénero, quizás por haber sido una de las primeras películas de terror que vi, a mis 9 años. También porque creo que es un estilo que pone en el eje de la historia a los jóvenes. Antes de que Halloween cambiara las reglas del juego, las películas de terror le sucedían a gente adulta, o el adulto jugaba un papel importante: la madre en “El Exorcista”, el hombre desolado en “Al final de la escalera”, el matrimonio de “La profecía”. Pero con la llegada del slasher, las historias pasaban a ser sobre alguien como vos, tu hermano, éramos el centro de la trama y eso siempre me fascinó. Además, también siento una atracción por lo simple que son, directas, casi primitivas. Por eso, en la novela la mezclé con el género literario ‘coming of age’, esas historias de crecimiento personal y el paso hacia la madurez. Otro elemento que me maravilla.

-¿Qué es lo que más te interesa de esa etapa de la adolescencia y su transición a la adultez? ¿Su visión del mundo, sus intereses, sus temores, sus ideales?

-Me gusta esa etapa de la vida donde conviven el realismo y la fantasía. Aún hay espacio para creer que el mundo tiene magia, magia de verdad. El amor y la amistad se viven de una manera muy distinta, muy emocional, más corporal que mental, y eso hace que te muevas de manera inesperada. También es una etapa de descubrimiento, de sentirte un poco ajeno al mundo de los adultos, ahí, con tus extremidades creciendo, las hormonas explotando y la idea de que nadie te va a entender como te entienden tus amigos.

Una caminata por la playa entre amigos, a las seis de la mañana, hablando de videojuegos o películas, puede quedar grabada para siempre en tu mente como un momento maravilloso, tan simple como eso. Me gusta la idea de la imaginación por encima de lo racional.

-¿Cómo fue el proceso de creación del personaje de QWAS, en cuanto a su forma de escribir, pensar y actuar?

-Este fue un punto bastante complejo. Los slashers se caracterizan por tener al villano en primer plano, en el eje de los asesinatos, pero, como en mi historia el psicópata se escondía detrás de correos electrónicos, tuve que darle muchas vueltas y reestructurar este concepto para que estos crímenes y la presencia de QWAS estuvieran latentes de la misma manera. Fue un trabajo que me gustó atravesar, un desafío a la hora de escribir. Otro desafío fue trabajar su identidad a través de los correos, darle una voz muy personal, pero que, a su vez, no desenmascarara al perpetrador de los crímenes. No me inspiré directamente en ningún personaje, más bien fue una necesidad que surgió acorde a la construcción de su personalidad.

-Así como abrís el libro con una lista de canciones, lo cerrás con un correo en el que se recomiendan películas slashers (“Scream”, “Halloween”, “Viernes 13”, “Pesadilla en la calle Elm” y “La masacre de Texas”) y libros (como “Desesperación” de S. King, “Psicópata americano”, “Un verano tenebroso” de Dan Simmons, etcétera). ¿Estos filmes y textos fueron también sustento para tu escritura?

-Divido las partes: por un lado, quienes confeccionan esas listas son los personajes. Es Nahuel, quien trabaja en una librería, quien recomienda esas novelas, que según él, son ideales para las vacaciones, y Ariel, fanático del cine de terror, hace su parte con la lista de slashers. Son los gustos de ellos, y me parecía importante que estuvieran ahí. Claro que coincido en algunos gustos, King ha sido columna de mi amor por la literatura y sin “Viernes 13” no habría fascinación por este género, por supuesto, pero era una manera más de darles vida y voz a los protagonistas, una muestra más de la época, gustos e intereses.

-¿Cuánto creés que influye tu experiencia como director de cine en tu literatura?

-Lo considero bastante. Si bien soy consciente de que son mundos distintos y artes que apelan a diferentes sensaciones y tienen sus propias reglas, trato de escribir de manera muy visual, manteniendo el ritmo cinematográfico sin perder el estilo literario. No es algo buscado, me siento cómodo escribiendo de esa manera, quizás por eso, en mis novelas siempre aparece algo relacionado. En “La chica más rara del mundo”, Melién, además de escribir cuentos que figuran en la novela, realiza un cortometraje con sus amigos, y en “No hay verano para los muertos”, los chicos planean hacer su propia película slasher y vamos a leer partes del rudimentario rodaje y sus escenas. Me gusta que convivan esos mundos, al igual que en mis películas, muchas veces hay elementos literarios. Quiero mucho a ambos mundos.

-¿Pensaste en algún momento llevar este libro al cine?

-Las ideas siempre sobrevuelan. Si bien esta historia la pensé directamente como novela, por un tema presupuestario y de magnitud, siempre flota la idea de hacer de las palabras imágenes.

-¿Cómo ves el cine y la literatura de terror en la Argentina actual? Con el reconocimiento internacional de filmes como “Cuando acecha la maldad” y el éxito de autoras como Mariana Enriquez, parece que el género está ganando más público. ¿Cómo analizás este mayor interés por el género?

-Es un trabajo que se viene haciendo hace décadas y me pone muy contento que esté por fin llegando a más público. Ojalá sea un paso natural y que el trabajo de años de esos autores y autoras por fin llegue al lugar que merecen. Siempre hubo cine y literatura de género en nuestro país, lo que sucede es que, a la par, también es un género que se considera menor. Pero los esfuerzos y el empuje están dando resultados y la gente está abriendo el espacio para conocer estas historias. Aún falta, quizás, la idea de aceptarlo, no esperar a que sea validado por otros lados para ir a ver de qué va la cosa. Hay buen cine de género y buena literatura más allá de los titulares. Siempre es bueno descubrir historias, y si son de nuestro país, más alegría da.

-¿Qué es lo que más te atrae del terror como género, tanto en el cine como en la literatura?

-Me gustan las sensaciones que genera. El terror siempre es un reflejo de los tiempos que se viven y, a su vez, es un canal para descubrir los miedos propios, exponerse a preguntas e ideas. Quizás la respuesta más simple fue que me enamoré de chico. Dos hechos que sucedieron el mismo año lo definieron: cuando tenía 8 años, mi papá me regaló “Corazón delator” de Poe en versión ilustrada y vi una noche, junto a un amigo, “The Fog” de John Carpenter. En ambos casos, sentí terror y fascinación por igual. De alguna manera extraña, conectó conmigo el deseo de sentir y explorar esos miedos, y esa sensación es como cuando probás el chocolate por primera vez, no la olvidás más.

Lo más visto hoy

- 1Era vendedor ambulante en Esquel, pero tenía cuentas pendientes con la Justicia de Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata

- 2Juan Grabois habló tras su problema de salud y redobló críticas a Javier Milei « Diario La Capital de Mar del Plata

- 3Cómo estará el clima este viernes en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata

- 4A 29 años del motín de Sierra Chica, otro de “Los 12 Apóstoles” vive en Mar del Plata « Diario La Capital de Mar del Plata

- 5Empresaria fallecida tras una operación mamaria: piden juzgar al cirujano « Diario La Capital de Mar del Plata