Ya el primer día en La Habana me iba a dar la medida de lo que iba a ser Cuba: un torbellino de sensaciones, sabores, olores y gente, gente, gente que te habla, que te para, que te interpela, que te pregunta de dónde venís, que te acompaña aunque viniera caminando en otro sentido, que te cuenta su vida… Ese primer dia esta actitud me sorprendió mucho. Uno de los tantos ocasionales caminantes se rió: “esto es Cuba, mi amor”. Y me dejé llevar…

Dicen en Cuba que con Raúl (así, sin apellido) cambiaron bastante las cosas. Por ejemplo, ahora muchos cubanos ya no sólo ofrecen sus casas para que los turistas se acomoden en una habitación, compartiendo las demás dependencias, sino que ahora éstas se están convirtiendo en pequeños hoteles con todas las comodidades.

La casa de “Teresa y Edy”, en la calle Animas, a metros del Hospital Amejeiras (un nosocomio fabuloso, de nueve pisos y también uno de los “puntos” de internet más visitados porque allí nunca, o casi nunca, falla la señal), fue la primera que habité en La Habana.

Al morir Teresa, hace unos meses, Edy se quedó a cargo de lo que ya es un pequeño hotel, con cinco habitaciones con baño privado, en un caserón tipo “chorizo” en el primer piso de una casa que abajo es exactamente igual y que también se convirtió en hotelito.

Adelante, en un enorme salón con vitrinas recargadas de adornos, sillones y un antiquísimo piano con candelabros, se instala tarde tras tarde Pepe, el cuñado de Edy, con un pequeño perrito siempre acomodado en su falda.

Dos viejos en el caserón, uno enjuto y protestón –Edy-, siempre leyendo o mirando documentales en un viejo televisor y el otro –Pepe-, en las antípodas con sus ojos grandes de asombro permanente, de andar lento y como flotando, se reparten la tareas aunque sean motivo de perpetuo conflicto. “¡Pepe! te dije que no cerraras la reja!”…”¡Pepe! te dije que dejaras abierta la reja!”. El inconforme Edy grita de la mañana a la noche, a un Pepe que no se da por enterado, del salón a la puerta de calle a tomar el fresco, de la puerta de calle al salón. Las habitaciones y el fondo son el refugio de Edy y Pepe sólo se llega hasta allí por las mañanas, cuando siempre seguido por el perrito faldero, riega las plantas con amorosidad y hablándoles en voz baja.

Edy es periodista jubilado del Juventud Rebelde. Pepe tiene un pasado mucho más tranquilo…

Nos encontramos con Martita en Santa Clara, en una casa con una habitación grande, con baño privado, lavadero y terraza. Un lujo de 20 cucs donde compartimos la cocina durante dos días con Yamilei, la propietaria. Es un decir: jamás la usamos.

Yamilei está separada y su ex marido vive en Estados Unidos, desde donde le gira dólares todos los meses, lo que le ha permitido crecer en su negocio. Dice que jamás se iría de Cuba porque aunque “todo está caro”, a ella le va muy bien y le gusta su país.

Dos días después, llegamos a Cienfuegos en un taxi compartido con una francesa y un japonés que hace tres meses viaja por Latinoamérica con un bolsito pequeño, que no entiende nada y ríe mucho.

Habíamos estado horas intentando comprar un pasaje en Viazul, pero increíblemente en un momento había pasajes y minutos después no. Y al rato otra vez había. Y después no…

Nos cansamos y por el mismo dinero, nos fuimos en el taxi con esos otros dos turistas tan hartos de esta situación como nosotras. Esto de “hay” y “no hay” en cuanto pasajes, es una constante en Cuba.

En Cienfuegos fuimos a la casa de Raquel, una arquitecta que había descubierto hacía un par de años que alquilando su casa –en los altos de la calle 41- iba a ganar más dinero que trabajando de su profesión para el Estado.

Raquel tenía una profunda vocación de comerciante: en unos minutos nos ofreció un taxi, el desayuno, una excursión y las botellas de agua –común pero hervida-, que guardaba en la heladera de la habitación. No tomó muy bien que rechazaramos todos sus ofrecimientos y enseguida dejó de prestarnos atención. Sólo estuvimos un día allí.

Dejar Cienfuegos fue un impulso del que nos felicitamos largamente cuando llegamos a Playa Girón, un pueblito pequeño de gente amable y cargado de historia, que disfrutamos con fruición.

Llegamos hacia el mediodía a la terminal y nos dejamos convencer por una mujer que nos ofreció su casa por 15 pesos. “Queda a tres cuadras”, nos dijo. Y empezó a andar. Dos cuadras, tres cuadras, cuatro… Cada vez nos alejábamos más de la costa, o sea, del sector más o menos turístico. Entramos a una zona de casas humildes, corrales con gallinas y chanchos. El olor era fuerte y cada vez había más moscas. A la vuelta de una esquina, la casa a la que íbamos. Linda, coqueta, limpia. Pero frente a un chiquero y lindera a un gallinero. Doña Amelia nos recibió con cariño. Nos contó cosas de su vida, nos sugirió paseos y hasta nos convidó un cremoso y exquisito puré de papas con vaya a saber qué condimentos picantitos y sabrosos.

A la tarde fuimos a la pequeña playita de Playa Girón, donde conocimos a un grupo de maestras y profesores a cargo de un grupo de chicas y chicos que por no tener familia, vivían en un hogar. Nos explicaron que en Cuba ningún menor queda abandonado, que cuando eso sucede, más allá de las penas que les pueden caber a los padres, los chicos van a esos hogares, ellos dicen que los hijos son del pueblo, les dan lo mejor y hasta los 17 años el Estado se hace cargo de absolutamente todo lo que tiene que ver con educación, salud, alimentación, recreación, contención y amor.

Por la noche fuimos a comer a un galpón –precisamente así le decían-, sin paredes y de techo de paja, al que confluía todo el pueblo, ya que es el único negocio abierto para tomar algo o simplemente, encontrarse. En ese lugar, en ese momento, Playa Girón se transformó en una pesadilla para nosotras: un enjambre de mosquitos se ensañó con las dos únicas extranjeras del lugar y huimos autosopapeándonos todas las partes del cuerpo descubiertas. Recomendación para el viajero: nunca viajar sin repelente.

Al otro día, bien temprano, salimos con el Viazul hacia Varadero. Típica zona turística y de hoteles, allí hay un pueblo que merece ser conocido.

Varadero es apenas una franja finita de tierra de 30 kilómetros de largo, entre el manso mar de la playa y el más bravío que está del otro lado. En el medio, una avenida por el que van y vienen los autos antiguos, los taxis, las guaguas y los elegantes carritos tirados por caballos. A ambos lados de la avenida se ubican los negocios, muchísimos negocios pequeños y grandes y ferias de artesanos. A uno a otro extremo, los dos únicos puntos de wifi de todo Varadero: la Casa de la Música (un bar) en la calle 42 y el hotel Sol en la calle 15. En ambos casos se puede ver a toda hora a grupos de gente, cubanos y extranjeros, compenetrados en las pantallas de sus celulares, esperando señal, lo cual no siempre ocurre.

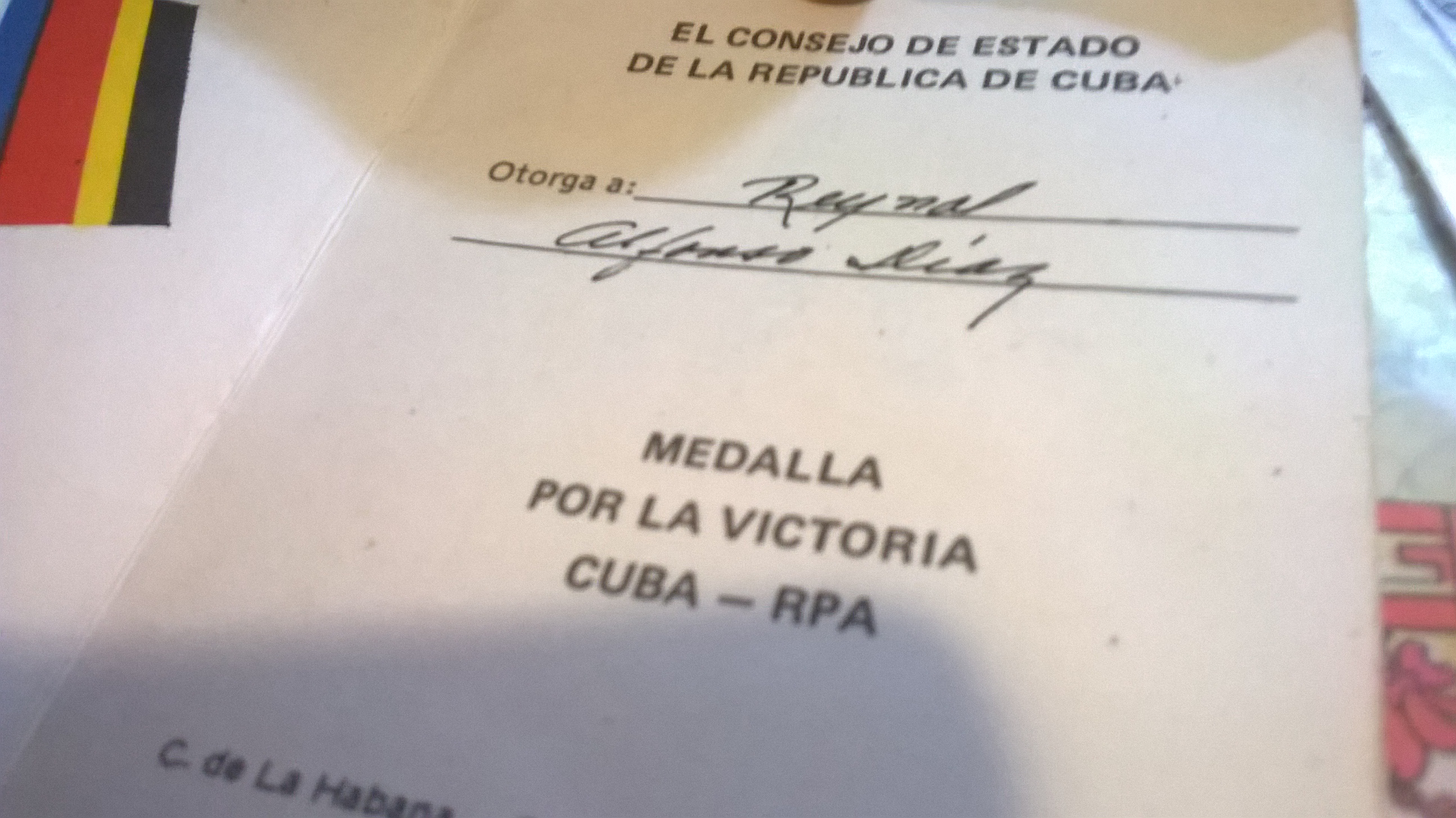

Al llegar, en la Terminal otra vez las ofertas de alojamiento. Y otra vez nos dejamos convencer. En este caso por un hombre mayor que, luego supimos, había sido chef de grandes hoteles y antes miliciano de los que se jugaron la vida en Playa Girón y que después, por mandato revolucionario, estuvo en Angola, el Congo y Etiopía.

Reynold nos alquiló una pieza en su casa, lejos del centro pero a tres cuadras de la playa. Nos hizo el desayuno todos los días, nos esperó con alegres videos de Gente de Zona y jugo de mango bien frío cuando volvíamos de la playa y cuando Martita se fue, me invitó a cenar todos los días con él y Lali, su señora, para que no saliera sola. El último día, me agasajaron con una cena bien típica: un mojito, chuletas de cerdo con arroz congrí (con porotos negros) y ensalada, helado y cerveza.

El desayuno de despedida fue otra exageración: un plato de frutas –mango, papaya, ananá, dos bananas-, dos huevos fritos con jamón, café con leche y licuado de mango-. Creí que moriría en el intento, pero devoré todo…

Pero el verdadero placer fue haber sido por una semana, parte de la familia, una típica familia cubana, con un pasado de lucha y un presente de pequeña empresa. Una hija en el Partido Comunista cubano y un hijo lejos, en Canadá. Las dos caras de la moneda que en la Isla, conviven sin conflictos.