www.gabrielaurruti.blogspot.com.ar

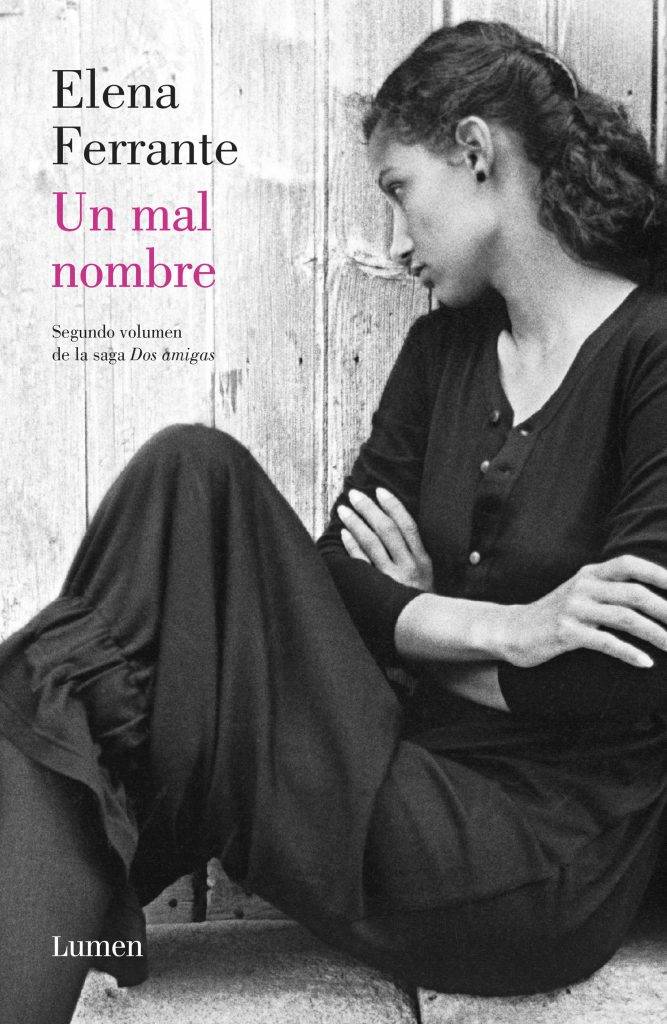

El lector que escribe un diario completa la tetralogía de Elena Ferrante y piensa que el segundo tomo, “Un mal nombre” es, sin dudas el que más golpea. En él la violencia se manifiesta de forma más contundente, de manera más directa: es la violencia de entrecasa, la cotidiana que, en los otros volúmenes, será la violencia de la explotación laboral, la de la lucha obrera, la de la revolución setentista, la del terremoto de los ’80, la de la Camorra, la de la droga.

La violencia es Nápoles: “Haber nacido en esta ciudad”, dice la narradora en el último volumen, sirve para saber que “el sueño de progreso sin límites es en realidad una pesadilla llena de ferocidad y muerte”.

La historia comienza con una violación, la que el propio marido comete contra su mujer la noche de bodas y ese es el tono de todo el volumen. El matrimonio es cuestión de golpes y, sobre todo, de propiedad: una mujer es propiedad de su marido. Es parte de su patrimonio y el patrimonio, el dinero, es lo más importante para la vida de un barrio en el que la miseria es el punto de partida y también el de llegada.

Pero esta ecuación no está ausente del universo al que va asomándose Elena, la protagonista: el mundo de los intelectuales, de los académicos, de los cultos que hablan italiano, no el dialecto brutal en el que los insultos suenan como cachetazos y todo se dirime a gritos y sopapos.

Un marido -profesor universitario de izquierda- se niega a contratar una empleada doméstica porque no quiere esclavos en la casa, puesto que para esas tareas está la esposa: una escena que copia el lector que escribe un diario convencido de que lo bueno de las novelas está en los detalles y no en las declamaciones.

“De niñas habíamos visto a nuestros padres zurrar a nuestras madres. Nos habíamos criado pensando que un desconocido no debía rozarnos siquiera, pero que nuestro padre, nuestro novio y nuestro marido podrían darnos bofetadas cuando quisiera, por amor, para educarnos, para reeducarnos”: esta es la normalidad del barrio del que Elena, la narradora, busca huir a través de los libros, tratando de conseguir la meta que se había propuesto con Lina, la amiga: llegar a ser ricas como la autora de Mujercitas. Y huir, claro, es salir del barrio.

Adentro y afuera: el barrio y el mundo no son lo mismo, porque el tiempo no corre igual en todos lados. Mientras como telón de fondo se perciben las luchas del ’68 y la revolución cultural de los años ’60, en el barrio las cosas son tan feudales como siempre. Ferrante logra lo que no todas las novelas con base histórica: mostrar el espesor de la época o, al menos, buena parte de ese espesor.

En ese espesor, mientras hay mujeres intelectuales que discuten y proponen, las mujeres del barrio, las madres de los protagonistas, “habían sido devoradas por el cuerpo de sus maridos, de sus padres, de sus hermanos a quienes terminaban por parecerse cada vez más. ¿Cuándo empezaba la transformación? ¿Con los embarazos? ¿Con las palizas?”.

La escritura de Ferrante escapa a las generalizaciones, a cuestiones relativas a “la mujer”, para hablar de mujeres concretas, personajes de ficción que tienen carnadura -en mayor o menor grado- y, tal como la época, espesor. Algo así como lo que dice Lina en el tercer volumen, cuando es convocada a una reunión de intelectuales de izquierda para tratar el problema de la clase obrera: “Dijo que no sabía nada de la clase obrera. Dijo que sólo conocía a los obreros y las obreras de la fábrica donde trabajaba”.

Y para los obreros rige la misma ley que para las mujeres: “Los obreros no son más que pobre gente bajo coacción, sujeta a la ley del dueño, es decir, yo te pago, por tanto, te poseo y poseo tu vida, tu familia, cuanto te rodea, y si no haces lo que te digo, te destruyo”.

La novela puede hacer que la escritura golpee desde su propia mesura: no hay naturalismo, no hay regodeo, no hay morbo, sino la conciencia del horror, una entidad ineludible tan cierta como la luz del sol, lo que genera, especialmente en el personaje de Lina, un sentido de fatalidad que, sin embargo, no paraliza.

“Pienso que la belleza es un engaño”, dice la narradora en un examen a un profesor. “Como el mar en un día sereno. O como una puesta de sol. O como el cielo de noche. Son polvos compactos aplicados sobre el horror. Si se quitan, nos quedamos solos con nuestro espanto”.

Y el espanto es el padre de la angustia y la violencia.