Algo más que la escritora del primer best seller de la historia argentina

Cuando se piensa en la literatura argentina pocas mujeres aparecen entre sus representantes. Historias poco conocidas y hasta olvidadas provocan un aura de misterio sobre su producción. Así como ocurrió en casi todo el mundo, en Argentina también fue difícil para las mujeres abrirse un camino en el mundo editorial, al punto que tuvieron que recurrir al uso de pseudónimos con nombres de varón. En este caso, la historia del primer best seller argentino.

Por Carla Duimovich

¿Quién es César Duayen?

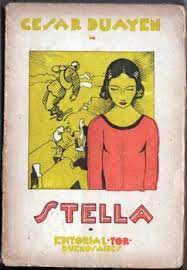

En 1905 César Duayen publica Stella. La primera edición de mil ejemplares se agotó en tres días. El éxito sin precedentes de la novela consagra nueve ediciones más en un corto periodo de tiempo. Es decir, vende 9 mil ejemplares apenas publicados. Nada se sabe del autor, quién es ni dónde vive. A medida que aumenta el misterio en torno a la autoría, la novela sigue vendiéndose como pan caliente. Todo Buenos Aires se pregunta quién es César Duayen, quién es este escritor tan fresco, tan exquisito, que sabe retratar el ímpetu pampeano, la fuerza del espíritu; que se dedica al nacimiento de Buenos Aires, a su variedad cultural. Que deja ver las diferencias de clase, la marginalidad, la injusticia; que encara dificultades hasta entonces poco dichas de un territorio vasto que consagra la llegada de inmigrantes de todo el mundo.

¿Quién es César? El misterio es mayúsculo porque el circuito de intelectuales y escritores de Buenos Aires es pequeño, notable y de público conocimiento. Este es un escritor cultivado entre las páginas de Dickens, Dante, Byron, Voltaire; alguien que sabe apreciar una escultura de Rodin y, al mismo tiempo, maravillarse con unas coplas improvisadas por los gauchos alrededor del fuego; lee a Almafuerte y se desborda de sensibilidad frente a las cosas de la naturaleza: en sus líneas se detiene frente a un camino de hormigas como si se tratara de un poema de Shakespeare. ¿Quién es César? Desarrolla sobre política y economía y conoce a los grandes personajes del país, probablemente en persona. Habla español, inglés y francés. Describe el padecer de los paisanos en los campos y de la opresión de los patrones. A través de sus personajes, expresa que todos los seres somos iguales, sin importar los colores o el lugar de nacimiento. ¿Quién es César?

Todo apunta a que César Duayen es el periodista del diario La Nación, Julio Llanos, que había tenido implicancias administrativas en la publicación de la novela. Julio niega rápidamente los chismes. En el mismo año, 1905, La Prensa publica un artículo que dice: “Un caballero inglés ofrece quinientas libras esterlinas por los originales de puño y letra del autor de Stella, famosa novela de actualidad. Oferta seria. Dirigirse a W.W. Maipú 450”. El éxito fue tal que no sólo la novela se consagra como un boom literario sino que el acontecimiento en torno a su autoría se vuelve en sí mismo un suceso sin precedentes. La novela queda en la historia como el primer best seller de la Argentina. El encargado de develar el misterio del pseudónimo fue alguien a quien también se le había adjudicado Stella: el periodista de El Diario, Manuel Lianez, quien afirmó al poco tiempo que César Duayen se “corresponde a una bellísima dama, la Señora Emma de la Barra”. El secreto fue revelado por el amigo de Emma. La novela de la cual Bartolomé Mitre encargó diez ejemplares fue escrita por una mujer de 45 años.

¿Quién es Emma de la Barra?

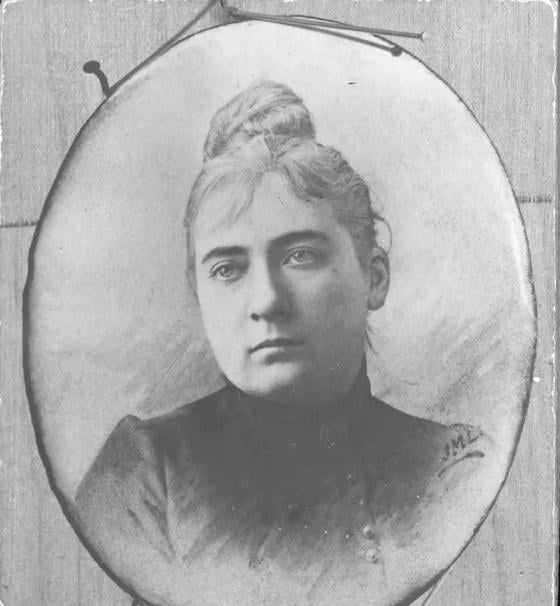

Emma de la Barra nació en Rosario en 1860 y fue la menor de tres hermanos: Arturo y Horacio. Sus padres, Federico de la Barra y Emilia Gonzáles Funes, pertenecían a la élite rosarina de políticos e intelectuales. De la Barra padre (1817- 1897) fue periodista y escritor. Fundó y dirigió el primer diario de la ciudad de Rosario “La Confederación”. En 1854 creó la Sociedad de Beneficencia de Rosario, la primera y más antigua del país, fundando el primer hospital público de la ciudad. Fue Diputado, Legislador Nacional y Convencional Constituyente en 1860, entre muchos otros cargos de importancia. Nunca dejó de escribir. La madre, Funes (1836-1905), otro apellido patricio, nació en Córdoba y poco se sabe de su vida previa al nacimiento de Emma. No resulta extraño este desconocimiento biográfico cuando se trata de mujeres. Sus padres fueron Antonio Gonzáles Funes y Josefa Funes. Fue la segunda de tres hermanos.

Emma De La Barra nace ocho años después de que Rosario sea declarada ciudad. Viven en una casa magnífica, lo que hoy es la Catedral (cerca de la actual Plaza 25 de Mayo). Espacio de grandes tertulias y encuentros con los personajes más destacados de la sociedad argentina, Emma se cultiva dentro de esas conversaciones al tiempo que inicia su etapa escolar en el colegio de las Hermanas del Huerto. En 1884, cuando su padre es electo legislador, la familia se traslada a Buenos Aires. Con su llegada a la Capital, Emma participa de exposiciones y conciertos. Queda maravillada con lo que le ofrece Buenos Aires y se vuelca íntimamente a su amor por la música. Funda la Sociedad Musical Santa Cecilia y la primera Escuela Profesional para mujeres. Funda también la Cruz Roja Argentina (esta última junto a Elisa Funes de Juárez Celman). Así comienza su desenvolvimiento entre las artes escénicas, literarias y la constitución de espacios para la sociedad argentina, concurriendo (también y extrañamente) a reuniones obreras. Como dijo Aurora Venturini en su artículo “La mujer que fue escritor y best seller”: es una criatura diferente. Más tarde será amiga de Máximo Gorki (escritor y político ruso, fundador del movimiento literario del realismo socialista).

Producto de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, en Buenos Aires se provoca un gran éxodo hacia zonas vecinas. Ese mismo año se funda Tolosa, un pueblo que recibió a mucha de la población trabajadora que huía de la epidemia. Su nombre se debió a la ciudad de nacimiento de los abuelos de su fundador, Martín J. Iraola, en el País Vasco. Cuando M. Iraola muere en 1877, la administración de Tolosa queda en manos de su esposa Francisca Ocampo (una de las tías abuelas de Victoria y Silvina Ocampo) y de su hermana, Antonia Iraola. En 1882, el gobernador Dardo Rocha manda a expropiar estas tierras para el trazado de La Plata, nueva capital provincial. Tolosa quedó modificada. La fundación de la capital se llevó su bosque y muchas manzanas.

Mientras tanto, Emma de la Barra cumple 24 años y queda embarazada. Nada se sabe de este acontecimiento. Su padre la casa con su hermano, es decir, con su tío, quien la dobla en edad: el señor Juan Francisco De La Barra Demaría, Presidente de la Cámara Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El argumento gira en torno a “lavar el honor de la familia”. Emma, ya casada con su tío-marido trajo al mundo a una bebé que se llamó María De La Barra De La Barra. La bebé muere al año siguiente. En 1884 queda inaugurada la Estación Tolosa y, tres años después, los talleres del Ferrocarril del Oeste. Además, en 1888 se instala Molino Harinero y la fábrica de galletitas “La Julia”. Debido a estos acontecimientos a Juan Francisco y a Emma se les ocurre fundar un barrio obrero. Idearon así, el barrio de “Las Mil Casas”. Según el artículo escrito por Aurora Venturini, Emma es consultada sobre cuántas casas integrarían el barrio, a lo que ella respondió: “como mil casas”. Las casas terminaron siendo 216 y a medio construir. Posteriormente, en las parcelas destinadas a las viviendas, Emma ordena construir la Escuela N° 31.

Tras la muerte de su padre en 1887, y de su tío-marido en 1889, Emma se siente libre de transgredir todas las normas impuestas por la sociedad de entonces. Tiene poco cuidado por “el lugar de la mujer” y se desenvuelve decidida a administrar la herencia de su difunto marido en pos de un programa social para la gente del barrio. A la escuelita le agrega una sala de teatro, levanta un asilo y una iglesia. Intenta crear una biblioteca pública y una fábrica para que todos los nuevos habitantes tengan trabajo. Pero no tuvo éxito. Con la crisis de 1890, Emma no pudo hacerle frente al Banco Hipotecario Provincial (con quienes habían adquirido un préstamo para crear “Las Mil Casas”) y pierde todas las propiedades que tenía a su nombre. Emma queda sola, a cargo de una madre enferma y con problemas económicos.

“Mi culto es su memoria”: nace Stella

Cuando en 1905 se publica Stella (“novela de costumbres argentinas”), Emma de la Barra se la dedica a su padre, su madre muere el mismo año con 69 años. Para entonces ya estaba en pareja con el periodista Julio Llanos, con quien se casará por segunda vez, tres meses después de la publicación de Stella, el 19 de diciembre de 1905. Era lo que se dice una pareja literaria. En Julio, Emma conoció el amor y la persona que la impulsó a escribir. En Mujeres de nuestra tierra (1950), Bernardo Arrili sostiene: “Cuando Llanos emprendió un viaje al África le pidió a Emma que llenara sus días vacíos escribiendo todas esas cosas que soñaba en voz alta. Ella escribió una novela y no la firmó: Stella” [Karina Boiola, Matrimonio y escritura en colaboración].

La novela más reconocida de Emma de La Barra (quien posteriormente seguirá publicando como su alter ego César Duayen) cuenta la historia de dos hermanas, Alejandra y Stella. Alejandra, que a lo largo de la novela es Alex (jugando otra vez con los géneros), se involucra práctica e intelectualmente en espacios pensados para “los hombres”: habla sobre política, lleva adelante la administración económica de las tierras de su tío, le hace frente a cualquier debate, enseña, cuida y protege. En la novela, especie de autobiografía ficcionalizada, tras la muerte de su padre, Alex y Stella deben abandonar Suecia. El pedido del padre, a quienes ellas adoran, es que Alex contraiga matrimonio con su tío Luis, el hermano de su mamá, en Buenos Aires. La adolescente se ve en la obligación de seguir las instrucciones de su padre y se embarca junto a Stella, su hermana enferma e inválida, rumbo a la estancia de su tío y sus primas.

El modo profundamente poético y decidido que sostiene Emma de la Barra debería colocarla en la historia como pionera del feminismo latinoamericano, iniciado un siglo antes por tantas otras mujeres rescatadas injustamente, como Mariquita Sánchez de Thompson, quien sólo es recordada por (supuestamente) haber cantado por primera vez el Himno Nacional.

En el capítulo IV de Stella se lee: “Adoraba a su marido pero no lo comprendía. Había aprendido a sentir: no le habían enseñado a pensar; sus ideas sin ser estrechas, no eran amplias.” Sin embargo el personaje de Alex era muy opuesto al de su madre que “no pensaba” y tampoco consideraba al sentir como algo opuesto o diferenciado del pensar. Ella había sido criada “para sustituir a su padre en sus ausencias”.

En una entrevista para El Hogar, de 1933, De la Barra reveló que Stella fue como una hija del matrimonio: “Julio, mi marido, se convirtió en el padre de la niña [Stella]. Él fue al editor, con la misma convicción de quien se presenta al Registro Civil a inscribir su propio hijo […]”. Este aspecto curioso sobre Stella tiene una relación singular con ciertos pasajes del libro en donde tanto Alejandra como Máximo (“su enamorado”) dicen estar amputados, en un desarrollo filosófico profundo, como si los problemas físicos de Stella se transpolaran a un aspecto espiritual todavía más limitante en ellos dos.

La novela está repleta de pasajes patriarcales, aunque es probable que muchas de estas decisiones hayan sido tomadas adrede. Su postura, a pesar de ser directa y para nada sutil, encuentra mucho refinamiento en lo escrito. Todos estos aspectos hicieron que se dude sobre la autoría y que nunca se sospechara de una mujer detrás de la pluma.

Toda la segunda parte de la novela transcurre en la Mar del Plata de comienzos de siglo, lugar de encuentros y veraneo. Aborda varios temas de interés: la discriminación, el clasismo, el racismo, la opresión de los hombres, la lucha por la igualdad de la mujer; la importancia del arte, de los aspectos filosóficos de la existencia, entre ellos: la verdad, la muerte, la pérdida, el amor. En apariencia trata sobre un drama romántico, pero esa apreciación sería muy reduccionista . Stella es una descripción de la sociedad argentina de principios del siglo pasado a través de la pluma de un hombre que a su vez es una mujer; una amputada, una secretaria y una maestra, un reflejo y un gaucho, un terrateniente y un barco, un gatito a punto de ser ahogado en el mar. Stella es una visión de futuro que se construye a partir de una profunda obra de fe. Y, como si fuera poco, una hermosa descripción de nuestros horizontes: árboles y plantas nativas, colores y atmósferas bien dispuestas a la imaginación. Merecido mote el de primer best seller nacional.

Stella, la película

La película se hizo y Emma de la Barra la vio. Se estrenó en 1943 y estuvo dirigida por el español Benito Perojo, con la belleza de Zully Moreno y Florindo Ferrario en los protagónicos. En su adaptación, el filme es fiel al relato y mantiene diálogos originales. Se destaca la interpretación de Moreno. Para la edición se decidió darle un carácter más romántico, cortando ciertos aspectos apasionantes del libro, como el encuentro con los gauchos alrededor del fogón o las charlas entre Alejandra y Máximo sobre literatura. Y, a pesar de mostrar la diversidad a la que hace referencia Emma cuando describe las situaciones “de escolarización” , en la película están visibles aunque muy brevemente.

Emma de la Barra siguió escribiendo, pero luego de Stella ninguno de sus libros tuvo reconocimiento. En efecto, muchos de ellos fueron recauchutados a lo Frankenstein, perdiendo mucho de la idea original de De La Barra. Según una nota de La Nación, en la reedición de 1908 de su libro “Mecha Iturbe”, se elimina el marco político “intensificando su trama sentimental-melodramática. Se suprimen los dos capítulos iniciales que describen protestas callejeras y la situación de encierro de la élite en un teatro. También el final será versionado (…)”.

El barrio de “Las Mil Casas” fue por mucho tiempo barrio de “ladrones y malvivientes”, hasta que comenzaron a alquilarlo trabajadores de la zona. Hoy se recuerda su fundadora en un mural pintado sobre las paredes de La Fraternidad, en la esquina de 530 entre 2 y 2 bis, frente a la plaza de Tolosa.

Emma murió en Buenos Aires cuando tenía 87 años, el 5 de abril de 1947. Sus hijos fueron sus libros. Durante la Segunda Guerra Mundial, escribió para La Nación desde Europa. Casi no daba entrevistas. En una de ellas, dijo: “Escribo cuando siento la necesidad de hacerlo, con verdadero deleite, como quien se proporciona a sí mismo un regalo”. Una pequeña calle de Puerto Madero lleva su nombre: Emma de la Barra.

“Alejandra callaba, lo que suele no ser lo mismo que guardar silencio”.

Lo más visto hoy

- 1Murió un joven de 17 años al chocar su moto contra un colectivo en la ruta 88 « Diario La Capital de Mar del Plata

- 2Un “resarcimiento” de 180 millones por contaminar el mar, los jóvenes y las apuestas, y los estafados por un falso Elon Musk « Diario La Capital de Mar del Plata

- 3Contrabando de celulares y casinos on line: confirmaron los procesamientos « Diario La Capital de Mar del Plata

- 4Vieja enemistad y fusilamiento en el crimen de la Villa Gascón « Diario La Capital de Mar del Plata

- 5Milei viene al hipermercado, crecen las carpetas médicas policiales y la onda de comprar desde la comodidad del auto « Diario La Capital de Mar del Plata