Con tener talento no te alcanza: No tratar de estúpido al que lee

En esta nueva entrega del taller literario de Marcelo di Marco, el Tío Marce enseña a su alumno Pukkas la importancia de ser disciplinado con la escritura y explica las palabras de Novalis “Hay muchos pasajes en los libros que corresponden al lector y no al autor”.

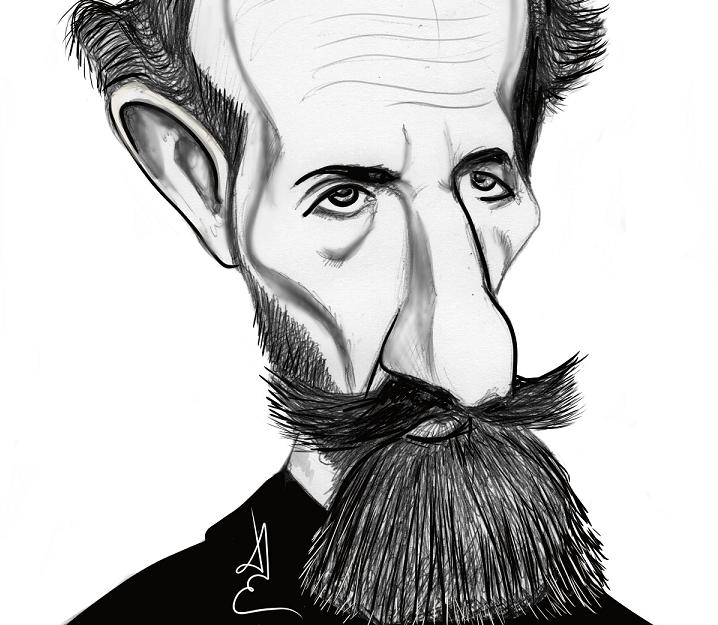

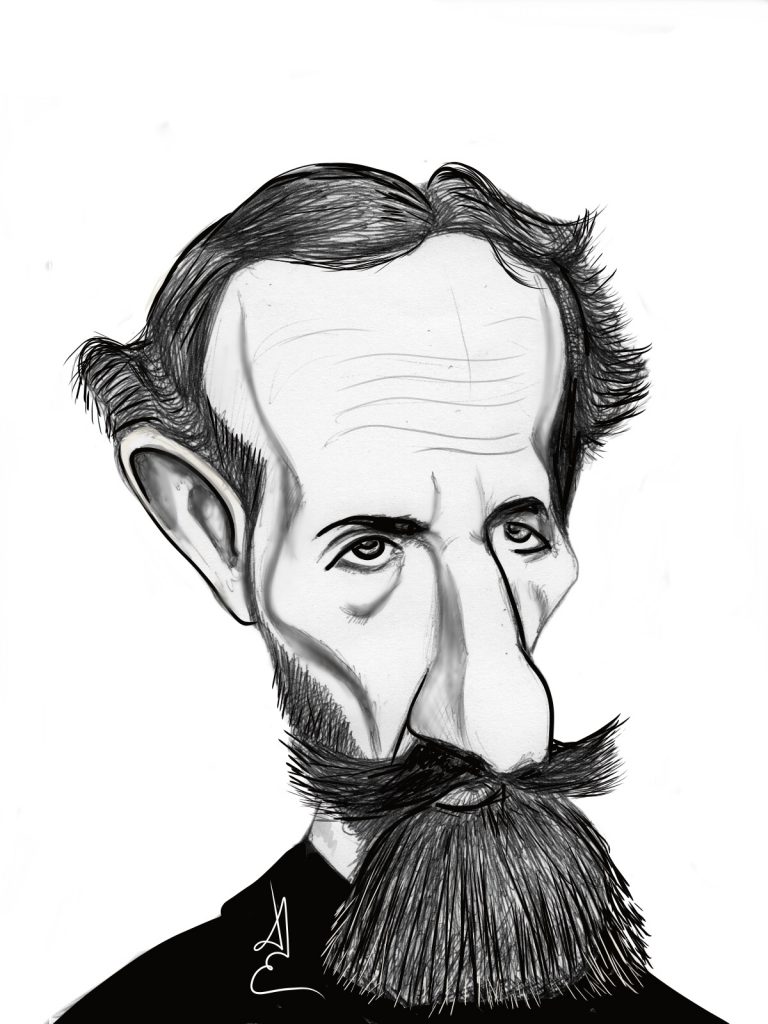

Horacio Quiroga. Ilustración de Jorge Estefanía.

Por Marcelo di Marco (*)

A la hora en que la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, chamuscaba con sus fuegos matutinos los restos del cartón de las urnas descompuestas que quedaban por escrutar, despertábase Pukkas, el sufrido discípulo de Tío Marce. Pukkas se levantó de la cama, se duchó, se vistió, colgó del hombro la mochila con su notebook dentro, y semejante a un dios salió del cuarto y encaminose a desgastar con las suelas de sus borcegos el umbral de la casa de su personal trainer literario.

—Revisando la quinta entrega de su columna, maestro, descubrí que nos ha quedado un tema pendiente —advirtiole, una vez instalado en su pupitre.

—Vos dirás, Pukkitas, y me alegra que te estés disciplinando tanto. ¡Epa! ¿Por qué ponés esa cara?

—Lamento comunicarle que el concepto de disciplina me suena demasiado castrense, maestro. Muy militarote. Algo así como “¡subordinación y valor!”.

—“¡Para defender a la patria!”

—¿Y eso?

—Nada, Pukkas, me salió del alma. Acabo de citarte la respuesta que tradicionalmente le reclama el superior al subalterno, en el momento de asumir el comando de alguna organización. Ese “Subordinación y valor” es respondido por los subordinados con un “¡Para defender a la Patria!”. Por un momento imaginate si las cosas fueran al revés. Figurate que el comandante propusiera “Insubordinación y cobardía”, y la respuesta fuese “¡Para dejar que la patria perezca!”. ¿Te parece piola?

—Y no… Sería un diálogo bien bizarro, al estilo Ionesco con su teatro del absurdo. La verdad, no estaría mal inventar una situación así en algún cuento. Resultaría algo bien divertido. Trágicamente divertido.

—Exacto. Pero, volviendo a la vida real, en la vereda opuesta al absurdo se mantiene con toda su firmeza la disciplina, que resulta necesaria en cualquier ámbito, ya estemos en un cuartel, en un criadero de pollos o en un club de lectura. Incluso alguien con una personalidad adictiva, algún desventurado que busque probar una droga dura, necesitará de cierta disciplina en el cumplimiento de tal proceso de degradación.

—A mí me cuesta.

—¿Qué cosa, Pukkas? ¿Drogarte?

—No me joda, maestro. Digo que me cuesta disciplinarme.

—No lo dudo, mi querido. Pero la culpa no es toda tuya. Salvo honrosas excepciones, a lo largo del proceso educativo que te tocó transitar, los retóricos de la posverdad consideraron la disciplina como una mala palabra. Te recitaron hasta el hartazgo tus derechos, pero muy poco te hablaron de tus deberes. Aunque estás a tiempo de repensar tus conceptos, porque ahora quiero proponerte un mix que nos permitirá combinar la disciplina con el afecto que nos tenemos mutuamente.

—¿Y en qué consistiría ese mix?

—En considerar que cada derecho tuyo implica un deber mío, y viceversa. Tu derecho a ser formado por mí, por ejemplo, implícitamente me crea el deber de formarte, lo cual supone en vos un deber primario, que es el de escucharme y de leerme con suma atención. A mi vez, yo estoy en mi pleno derecho a ser bien escuchado y bien leído, porque tengo el deber de formarte bien. Si ese círculo virtuoso no se da en el proceso educativo, no hay educación posible. Y ahí entra la disciplina, que nos alcanza a los dos. Sin disciplina, sin una predisposición mental de orden, por más mínima que sea, todo quedará en el cesto de las buenas intenciones. Pongamos por caso, ¿qué sería de estas columnas que venimos compartiendo quincena a quincena, si yo se las entregara a Galdona cuando se me diera la gana, eh?

—Y qué sé yo. Al no publicarlas con la continuidad prevista, pronto los lectores se olvidarían de ellas. Y de usted también, por vago. Por indisciplinado.

—Tu respuesta está muy bien, Pukkas, pero es obviable: la mía fue una pregunta retórica.

—¿Y eso viene a ser…?

—Una pregunta que contiene su propia respuesta, o bien que no es necesario responderla.

—Por no sé qué chiste estúpido dije en la mesa el otro día, el viejo de mi novia me preguntó si había comido pintura.

—¿Ves? Interrogativa retórica, buen ejemplo. Otra clase de interrogativas son las dramáticas. Esas sí requieren alguna respuesta. Una de ellas podría ser esta, mirá: ¿qué me estabas diciendo no bien nos vimos, acerca de algo que nos quedó en el tintero desde hace un par de reuniones?

—Ah, es verdad. Al final de uno de esos encuentros, usted me prometió que me explicaría por qué mis escritos son ahora más vívidos. Cómo pasé del funcional “Los hombres lo castigaron brutalmente” al poético “A patadas y culatazos, los sicarios lo arrastraron por el barro del potrero”.

—Perfecto, manos a la obra. Llegó el momento de mostrarte en dónde encontré el fundamento del método que nos permite mejorar cualquier escrito, propio o ajeno (primera parte de nuestra definición de literatura, según recordarás). Fue leyendo cierta zona de otro libro del gran Fernando Sorrentino. Se trata de Siete conversaciones con Jorge Luis Borges, de 1973. En una de esas entrevistas, denostando la calidad literaria de Horacio Quiroga, Borges cita a Novalis, aquel escritor alemán de fines del siglo XVIII. Después de despacharse contra el “deplorable” estilo y la “pobre” imaginación de Quiroga, el maestro dice: “Aquí debo recordar una observación de Novalis. Dice Novalis que hay muchos pasajes en los libros que corresponden al lector y no al autor. En cambio, Horacio Quiroga parece no haber sentido esa diferencia. Horacio Quiroga se maravilla de lo que está contando. Horacio Quiroga usa palabras como ‘atroz’, ‘terrible’, ‘estupendo’ quizá, que corresponden al lector, no al autor”. Más allá de que no estoy de acuerdo con la opinión de Borges sobre Quiroga, su observación me sirvió para siempre. Repitamos las palabras de Novalis: “Hay muchos pasajes en los libros que corresponden al lector y no al autor”.

Horacio Quiroga. Ilustración de Jorge Estefanía.

—Creo que eso tiene que ver con aquello de dejar que el lector se meta adentro del texto, ¿no?

—Exacto, Pukkas. Con meterlo, mejor dicho. Porque la vida del texto depende de que uno, como escritor, logre con el lector esa complicidad.

—El asunto es cómo lograrla.

—Primero te diré cómo no lograrla. Si vos lo sumergís al lector en un mar de adjetivos, por ejemplo, él no tendrá más remedio que creerte. Y no es para nada seguro que te crea cuando le decís que tal o cual personaje “es muy malo”, o “muy bueno”, o “muy feo”, o “muy lindo”. Y pongo el acento en esto porque después de dar talleres desde hace casi medio siglo puedo asegurarte que los escritores en formación escriben espontáneamente en esa lengua corriente, funcional, apenas informativa. Es difícil que a sus lectores se les despierte una emoción genuina cuando lean que tal o cual mujer “es muy bella”.

—Es lo mismo que decíamos acerca del paisaje marino la vez pasada.

—Tal cual. ¿Te animás a analizar lo que habías escrito, y compararlo con la versión posterior, bajo la luz que trae Novalis de la mano de Borges y de Sorrentino?

—Me animo, maestro. En “Era un paisaje marino muy bello”, yo no transmitía nada. Sólo daba cuenta de cierta cualidad del mar. Informaba, apenas. Desde el punto de vista gramatical, el texto era irreprochable. Pero…

—Pero al lector no lo invitabas a descubrir nada en tu mar tan soso. Vos simplemente estabas usando palabras del lector.

—¿Cómo es eso, tío Marce? No termino de entenderlo.

—Es muy simple. Cuando vos escribiste la nueva versión, aquello de “El rumor blanco de las olas se volvió gaviotas en la orilla”, el lector sacó, como conclusión, que el paisaje marino era muy bello.

—Lo que yo había escrito al principio en mi borrador.

—Y está muy bien que lo hayas hecho así, en una primera versión. Pero la magia de la literatura consiste justamente en que su sentido no se agota en una visión unívoca, totalitaria. “El rumor blanco de las olas se volvió gaviotas en la orilla” no sólo le hace “decir” al lector que el paisaje marino era muy bello. También puede hacerle “decir”, siempre orientado por el contexto, que el paisaje marino era muy sonoro, o acaso muy melancólico o muy triste, o muy cautivante. Y tal acto de completud, de complicidad, dependerá de cada lector. Y de vos, en primer lugar, porque en esa simple frase lograste encerrar un montón de posibilidades interpretativas. ¿Está más claro, ahora, aquello de que “hay muchos pasajes en los libros que corresponden al lector y no al autor”?

—¡Clarísimo! Que el paisaje marino era muy bello, o muy sonoro o muy melancólico o muy triste es algo que le corresponde “decir” al lector, pero después de leer al escritor. ¿Entendí bien?

—Si pudiste explicarlo como lo explicaste, seguro que sí. Y eso puede llevarnos a otra conclusión, que tiene que ver directamente con la práctica de la escritura y con su mejoramiento. Pero mejor la vemos la próxima quincena, Pukkas, que ahora me quiero ir a andar en bici con Nomi. Para decirlo en términos no literarios, hoy es un día muy bello. Ya tendremos oportunidad de seguir comprobando que con tener talento…

—… no te alcanza.

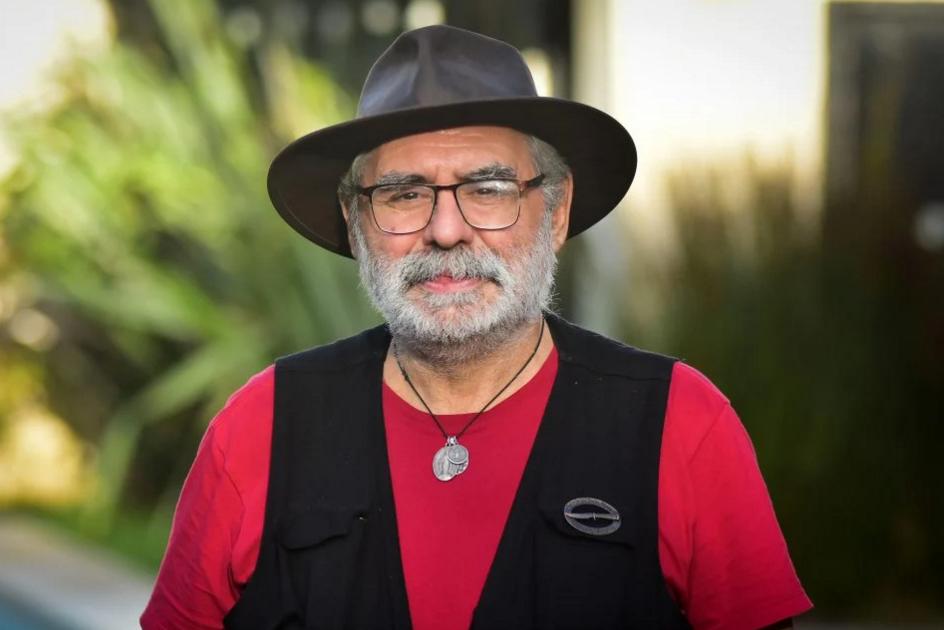

Marcelo di Marco.

(*) En 1997, Marcelo di Marco (www.tcyc.com.ar) revolucionó la enseñanza de la escritura creativa al publicar Taller de Corte y Corrección. Vigente desde hace más de un cuarto de siglo, la más reciente edición de esta guía para la creación literaria data de 2022: a finales de junio entró en la Colección Best Seller del sello Debolsillo (Penguin Random House), y se agotó en menos de dos meses.

Jorge Estefanía es dibujante, caricaturista y autor de “La luz que cayó del monte”, libro de cuentos basados en la obra de H. P. Lovecraft.